CUANDO LOS ELEFANTES ERAN PELUDOS

OLEKSANDR PANASYUK

CUENTO – FÁBULA

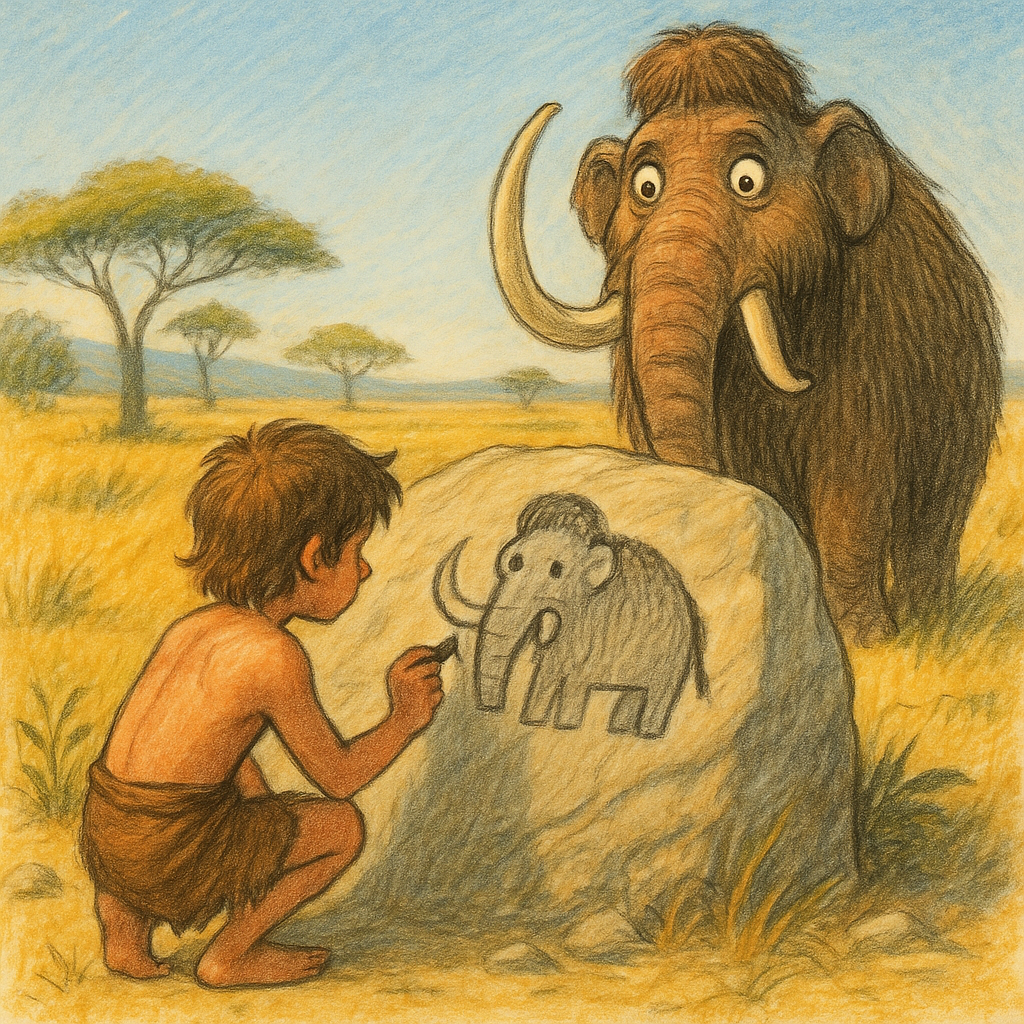

CUANDO LOS ELEFANTES ERAN PELUDOS

Para todos los niños que aún creen en los sueños.

1. Cuando los elefantes eran peludos

Dicen que el tiempo no perdona a nadie. Pero a mí no solo no me perdonó: atravesó mi vida como un vendaval, dejando apenas recuerdos borrosos de lo que fue… o quizá solo lo pareció. Tal vez, incluso, lo soñé.

Hubo tiempos en que hasta los elefantes eran peludos. Todo era distinto entonces: más simple, más suave, más cálido. Los gatos no sufrían de cálculos renales, los perros no conocían palabras como “diabetes” ni “artrosis”, y los humanos no sabían lo que era una “policlínica”: de hecho, había muy pocas palabras, y bastaban los sonidos y los gestos.

No se construían hospitales porque nadie enfermaba. Y tampoco había tiempo para enfermarse: para desayunar, primero había que correr decenas de kilómetros detrás de tu propia hamburguesa.

Y las hamburguesas, se los digo, eran verdaderos atletas. En sus planes nunca estaba ser comidas: corrían por la sabana tan rápido que ni un elefante podía alcanzarlas.

Todos estaban sanos, sin gimnasios ni clínicas de moda. Incluso los policías no tenían nada que hacer: no existían carreteras, y ¿acaso alguien había visto a un agente barrigón en medio de un desierto pedregoso sin su “Prius”?

Y en el desierto, cuentan, todo era justo: si te encontrabas con un mamut, había que buscar dónde esconderse; el resultado físico estaba garantizado.

Esa era toda la medicina: quien corría más rápido, vivía más tiempo. Y si alguien se resfriaba la cola, significaba que había llegado la hora de mudarse a otra época, aquella en la que los elefantes quedaron depilados y las hamburguesas reposaban en ataúdes de plástico en los estantes del supermercado.

Era un día cualquiera. Nuestra pequeña familia de diez almas se despertó temprano con los aullidos de los lobos. Merodeaban alrededor de nuestra cueva, buscando algo para devorar. Se escuchaba el crujir de los huesos entre sus dientes: los mismos que habíamos arrojado la noche anterior al fuego después de la cena.

Mi padre no se apresuraba a apartar la piedra que cerraba la entrada de la cueva. Olfateaba el aire, bostezaba mostrando sus colmillos amarillos y luego se sentaba sobre su piedra favorita junto al fuego.

—Escucha al jabalí colmillo de sable —susurraban mis hermanos mayores, fingiendo saberlo todo. Ya tenían permiso de acompañar a mi padre en las cacerías y, por supuesto, querían presumir delante de los más pequeños.

Nada nuevo bajo el sol: así sigue siendo hasta hoy.

Cuando el peligro pasó, entre todos empujamos la piedra y, con gritos de «¡OE OE OE!», la entrada retumbó, dejando entrar un rayo de luz que jugaba alegremente sobre los dibujos de las paredes y el techo.

Con mis hermanos pequeños salimos disparados como el viento, corriendo por la sabana en busca de jerbos. Los que no alcanzaban a esconderse en sus madrigueras se convertían en nuestro desayuno: los atrapábamos por la cola y los llevábamos a mamá, al “mesón de cocina” —una gran piedra en la esquina de la cueva junto al fuego.

Mamá ya encendía el fuego, echando al brasero mechones de pelo que habían quedado de la última cacería de hamburguesas peludas. Ese pelo ardía de maravilla, incluso mejor que la leña, que en nuestra sabana no existía desde los tiempos en que se fueron los elefantes peludos.

Yo, por supuesto, era el más pequeño. Me tocaba cargar los jerbos, atrapar rayos de sol en las paredes y, de vez en cuando, recibir un coscorrón de mis hermanos por intentar hablar con palabras en lugar de los apropiados «U-GY!» o «IGY-IGY!».

—¿Qué pasa, te crees muy listo? —gruñía mi padre sin abrir los ojos.

—Quizá habla otra vez con los espíritus de la piedra —susurraba la abuela, moviendo sus huesecillos sobre una piel adornada.

—No —respondía yo—. Solo que a veces me parece que en la cueva vive alguien más. No del todo humano, no del todo bestia…

Ellos reían: algunos por mis palabras, otros porque había vuelto a amanecer y el sol encontraba de nuevo la entrada de nuestro hogar.

Pero yo lo sabía: cuando toda la familia hacía ruido, en el fondo de mi pecho sonaba otra voz, extraña, electrónica, con un suave chisporroteo parecido al del fuego en la hoguera.

Es difícil olvidar cómo corría tras las hamburguesas por la sabana al amanecer, cómo los lobos aullaban frente a la entrada de la cueva, cómo mamá asaba jerbos, olía a pelo quemado, y el mundo entero parecía grande, sencillo y verdadero.

A veces pienso que realmente recuerdo aquella época en la que no existían la electricidad, el dolor ni las palabras difíciles.

Solo los elefantes: grandes, suaves y peludos.

Y la familia, que respiraba como un solo ser.

Ese día el sol se alzó tras las rocas como un gran huevo amarillo que nadie lograba freír como debía. Mis hermanos mayores ya se habían colgado palos de roble con puntas de pedernal al hombro, aparentando ser grandes guerreros, aunque ayer mismo tenían miedo de ir a buscar bayas solos.

Y yo, por primera vez, escuché lo permitido: «Vendrás con nosotros». Mi corazón latía como si un pequeño mamut corriera dentro de mi pecho.

Mi padre repartía órdenes sin prisa:

—Tú, pequeño, no te quedes atrás. Y no hables con tus palabras: los animales se ríen cuando oyen lo que sobra.

Quise contestar algo inteligente, pero solo asentí y apreté con orgullo la cuerda en mi cintura, la misma con la que debía atar la presa. Imaginaba traerle a mamá un jerbo entero y que todos vieran que ya no era solo el que cargaba colas, sino un verdadero cazador.

Salimos a la sabana. La hierba se mecía como olas en el mar, y más adelante se escuchaban pasos: las hamburguesas peludas ya calentaban sus patas. Mis hermanos siseaban «¡Shhh!», y reptábamos hacia adelante como lagartos. Por primera vez sentí el olor de la caza: polvo, pelo caliente y ese frío en el vientre que te avisa de que aún no sabes si vas a comer o a ser comido.

De pronto, una de las “hamburguesas” saltó, y yo, sin saber cómo, corrí hacia adelante gritando algo nada cazador:

—¡U-GYYY!

El animal huyó, pero se enganchó un cuerno en un arbusto. Yo, pequeño y terco, me aferré a su cola.

Mis hermanos primero se reían, pero cuando vieron que yo aguantaba como un verdadero cazador, también se lanzaron a ayudar. Y allí estábamos, cinco contra uno, rodando en el polvo, mientras la hamburguesa bramaba y nosotros nos colgábamos de ella como piojos del día anterior.

Finalmente llegó mi padre y, como si una piedra hubiera caído, con un solo golpe de su lanza abatió la presa. Me miró bajo sus cejas pesadas y por primera vez dijo:

—Ahora eres de los nuestros.

Yo estaba lleno de arañazos, pero dentro de mí ardía un fuego que ni el jabalí colmillo de sable podría apagar.

Arrastramos la hamburguesa peluda en grupo, y parecía pesar tanto como la abuela con todos sus huesos y amuletos juntos.

El sol ya estaba alto, y nuestras sombras se deslizaban por la sabana como lagartos negros. Yo iba adelante, agarrado de la cola del trofeo, como corresponde a quien por primera vez consigue su presa.

Cuando llegamos a la cueva, mamá ya nos esperaba junto al fuego. Alzó los brazos hacia arriba, como saludando al sol, y gritó:

—¡OE OE OE!

Todos la siguieron, incluso los lobos que merodeaban cerca guardaron silencio por un instante. Mis hermanos relataban a gritos cómo yo había resistido, mi padre solo resoplaba, pero en sus ojos brillaba algo nuevo: como si por fin viera en mí no solo a un niño, sino a alguien que podía convertirse en hombre.

La abuela giraba alrededor del trofeo, tirando sus huesecillos y murmurando palabras antiguas que me ponían la piel de gallina. Dijo:

—Ahora en nuestra cueva habrá otro cazador. Los espíritus escucharon su grito.

Mamá arrojó sobre la piedra de la cocina trozos de la piel peluda, preparándose ya para asar la carne. El fuego chisporroteó y el olor que llenó la cueva superaba todas las palabras.

Mis hermanos mayores intentaban darme codazos, como diciendo “no te lo creas tanto”, pero esta vez no sentí sus burlas, porque sabía que la cena de hoy también era mi mérito.

Y cuando la primera humareda subió hacia el techo, volví a escuchar dentro de mí esa voz extraña, electrónica, como el chasquido de una piedra ardiente. Susurró:

—Recuerda este día. Esto es solo el comienzo.

Me giré hacia la oscuridad del fondo de la cueva, pero allí, aparte de sombras y silencio, no había nada.

La noche aún no había terminado de desvanecerse, la sabana estaba cubierta por un velo gris de niebla fría, y parecía que la tierra misma respiraba al unísono con el cielo. En algún lugar cercano, los lobos, cautelosos y hambrientos, husmeaban nuestras huellas, dejando tras de sí un eco sordo, como pasos ajenos que resonaban en la oscuridad. Nosotros permanecíamos alrededor del fuego, apretando hombro contra hombro para atrapar el calor que nos regalaba esa pequeña lengua de llama en medio de una inmensidad sin fin.

El fuego crepitaba, cantaba sus canciones eternas, y las chispas subían al cielo como si intentaran escapar hacia arriba. Pero de pronto la llama, como si fuera un ser vivo, se contrajo, perdió su voz y se encogió, como si algo invisible la hubiese asustado. Hasta las chispas dejaron de revolotear en la noche.

La abuela, que siempre se sentaba a un lado, jugando con sus huesecillos, levantó de repente la cabeza. Sus manos temblaron, los huesos rodaron por el suelo.

—Viene —susurró, y en su voz no había duda, solo un estremecimiento, como una cuerda demasiado tensa.

Primero lo sentimos en la tierra. Se agitaba, retumbaba bajo nuestros pies, y en esa vibración había algo inevitable. No era un mamut: el mamut camina lento, pesado, con pausas largas, como el aliento de un gigante viejo. Aquí era distinto: los pasos eran rápidos, furiosos, nerviosos, como si la propia oscuridad quisiera desgarrar la noche.

Y entonces salió de la espesura.

El Jabalí Colmillo de Sable.

Surgió de los matorrales como una pesadilla: enorme y salvaje, con ojos que ardían como dos hogueras y una boca tan ancha que en ella cabría media de nuestras cuevas. Sus colmillos, largos y curvos como lanzas, brillaban bajo la luz del fuego; su pelo erizado parecía una armadura de púas, y de su garganta salía un gruñido mezclado con algo parecido a una risa siniestra, un sonido que hacía temblar la espalda de frío.

Odiaba todo lo que respiraba y se movía.

A los hombres, a los que quería destrozar.

A los lobos, con los que competía por la presa.

Incluso a sus propios jabalíes, que desgarraba no por hambre, sino como si disfrutara haciéndolo.

Por eso lo llamaban Tragajabalí.

Mis hermanos mayores se apretaron contra la pared de la entrada, los hombros temblaban como hojas secas. Mi padre levantó la lanza, pero incluso en su mano fuerte el arma vibraba, y con voz ronca solo alcanzó a gritar:

—¡OE OE OE…!

Aunque todos sabíamos: contra semejante monstruo ni el grito más fuerte serviría de nada.

El Tragajabalí golpeó el suelo con la pata. Una nube de polvo se alzó y se quedó suspendida en el aire, como si hasta la sabana retrocediera ante su fuerza. Sus ojos ardían como brasas rojas, dispuestas a devorarlo todo. Dio un paso, luego otro, acercándose, y cada uno de sus pasos sonaba como un trueno en un cielo despejado.

Yo, el más pequeño de todos, recordé de golpe el susurro del fuego que había oído aquella noche:

«Dibuja. Deja una señal».

Agarré un palo carbonizado. Mis manos temblaban, pero tracé una línea en la tierra. Luego otra. Un círculo. Una figura humana. Y fuego.

Y entonces ocurrió el milagro.

La bestia se detuvo. Sus pasos cesaron, sus patas quedaron clavadas. Miró mi dibujo, resopló tan fuerte que la tierra se estremeció bajo nosotros y dio un paso atrás. No huyó, no: simplemente retrocedió, como si entendiera que delante no había solo unos niños con lanzas, sino algo más, invisible, algo que hasta él temía.

Mi padre jadeó, mis hermanos quedaron paralizados, y la abuela, inclinada sobre sus huesecillos, murmuró una sola palabra:

—Chispa…

Y entonces comprendí: no era el Tragajabalí lo más temible. Lo realmente terrible sería quedarse sin fuego.

Nos quedamos de piedra. Incluso los lobos enmudecieron y se refugiaron en las sombras. Pero de repente mi hermano mayor, ahogado por el miedo más que por el valor, agarró una rama encendida del fuego y la lanzó contra el monstruo.

La rama ardiente rozó su pelaje, y las chispas estallaron en el aire. La bestia lanzó un aullido. No era el chillido de un cerdo ni el rugido de un tigre, sino un grito agudo de odio puro, el grito de un ser que detestaba el mundo y su luz.

—¡Agarrad! —gritó mi padre, y todos corrimos al fuego.

Las llamas crepitaban, volaban alrededor, y las ramas encendidas iban directo contra la criatura una tras otra. Mi madre lanzaba, mi abuela lanzaba, incluso los más pequeños, chillando, metían las manos en las brasas para arrojarlas contra la oscuridad.

Las marcas de fuego se quedaban en su piel, y cada nuevo golpe lo hacía retroceder más y más. Movía la cabeza, azotaba con la cola, gruñía y chillaba tan fuerte que los oídos dolían, pero ya no avanzaba. Tenía miedo. No de nuestras lanzas. No de nuestros gritos. Sino del fuego.

Al final retrocedió.

Primero un paso. Luego dos.

Y al fin se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, rompiendo los arbustos como si fueran huesos frágiles.

Su aullido retumbó todavía un buen rato por la sabana, cada vez más lejano, hasta perderse en el viento nocturno.

Nos quedamos en círculo, apretados, con antorchas en las manos, temblorosos pero vivos. El corazón latía tan fuerte que parecía que ahora el fuego ardía no solo en la hoguera, sino en cada uno de nosotros, en el pecho, en la sangre, en la memoria misma.

Y entonces entendí de verdad: el hombre es más débil que un mamut, más débil que un lobo, más débil que el Tragajabalí.

Pero nosotros tenemos el fuego.

Y con él, somos los más temibles de todos.

Nos quedamos mucho tiempo alrededor de la hoguera, como pegados a ella, sin apartar la vista de la oscuridad por donde había desaparecido la bestia. Cada ruido parecía su regreso, cada reflejo en la niebla, sus ojos encendidos. Solo cuando la noche empezó a palidecer y el primer aliento gris del amanecer apareció en el este, mi padre suspiró como quien se quita una montaña de los hombros.

—Volverá —dijo la abuela, recogiendo sus huesecillos y guardándolos en un nudo de piel vieja—. Ahora sabe que estamos aquí.

Sus palabras no eran una amenaza, sino una certeza. Y eso daba más frío que la niebla de la madrugada.

Yo, en cambio, miraba mi dibujo en la tierra, junto al fuego. Eran trazos simples, infantiles: un círculo, una figurita, llamas. Pero todos lo miraban con respeto, incluso mis hermanos mayores, que ayer mismo se burlaban de mí por mis “palabras de sobra”.

Mamá me puso la mano en la cabeza y susurró:

—Tu chispa es más fuerte que el miedo.

En ese instante sentí que había hecho algo más grande que garabatear signos con carbón. Era como si el fuego mismo guiara mi mano. Y desde entonces no pude quitarme de la cabeza la idea de que aquellos dibujos no eran simples juegos o pasatiempos de niños. Quizá eran un lenguaje. Un idioma que entendían tanto los animales como los espíritus.

Cuando el sol, rojo y pesado, por fin se alzó sobre la sabana, mi padre reunió a todos.

—Debemos aprender a mantener el fuego. No solo en la cueva, sino también en las manos. Él nos salvó. Será nuestro diente y nuestra garra.

Y ese día comenzó una vida nueva. Aprendimos a llevar las brasas en conchas vacías, a trenzar antorchas con ramas, a guardar la llama incluso cuando el viento intentaba ahogarla. Los niños ya no corrían despreocupados por la sabana: ahora cada uno llevaba fuego en la mano, pequeño, pero suyo.

Y yo cada noche dibujaba. Dibujaba al Tragajabalí, a los lobos, a los mamuts, la caza, y cada dibujo parecía tener su propia respiración. A veces me parecía que, cuando todos dormían, se movían en las paredes, jugaban y danzaban a la luz de las brasas.

Y cada vez escuchaba el mismo susurro:

—Dibuja. Deja una señal.

Capítulo 3. El espíritu de la hoguera

A veces la familia se acostaba temprano, sobre todo cuando la cena había sido abundante y los lobos no aullaban demasiado tiempo ni provocaban miedo.

En esas noches el fuego aún chisporroteaba, las brasas aún respiraban, las paredes de la cueva vivían su propia vida, y yo me quedaba solo junto a la hoguera, medio dormido, medio despierto, escuchando cómo el pelo crepitaba en las llamas, cómo el humo tejía en el aire formas invisibles que al amanecer ya era imposible recordar.

Y fue una de esas noches, precisamente en un momento así, cuando escuché la voz. No se parecía al gruñido de papá ni al «I-gyyy» de la abuela; era… suave, un poco silbante y al mismo tiempo extrañamente electrónico, como si el pedernal hubiese soltado una chispa no en el mundo exterior, sino en lo más profundo de mí.

La voz no hablaba con palabras. Sonaba entre las palabras, entre los pensamientos, allí donde suele esconderse una risa inoportuna o las ganas de rascarse. Al principio apenas chasqueaba, zumbaba, y luego de pronto pronunció con claridad:

«Dibuja».

Me estremecí, miré alrededor. No había nadie. Solo las brasas, y en ellas reflejos extraños —alargados, antinaturales, distintos de las sombras de nuestra cueva.

«Dibuja», repitió la voz. Más cerca. Directo en el corazón.

Agarré un palo carbonizado, el mismo con el que mamá acababa de asar jerbos, y me acerqué a la pared. Normalmente dibujábamos allí la caza, los animales, las huellas de las manos o simples círculos. Pero esta vez mi mano trazó sola algo disti

— un círculo,

— debajo, tres palitos,

— arriba, algo como un techo,

— y otro círculo, del que salían ondas.

—¿Qué es esto? —susurré.

—Una bombilla —respondió la hoguera.

—¿Bom…billa? —repetí, como si fuera el nombre de un espíritu. Y desde entonces ya no pude detenerme.

De noche dibujaba.

Trazaba figuras complicadas, parecidas a telarañas, pero con dientes como las mandíbulas de un mamut.

Cuerpos largos y aerodinámicos, con ojos pequeños y círculos en la espalda: eran barcos.

Palitos delgados con alas, que ningún jerbo jamás habría soñado.

Gente extraña —lisa, sin pelo, vestida con algo parecido a las ropas de los espíritus. En sus manos sostenían rectángulos de los que brotaba la luz, y hablaban sin boca.

La abuela suspiraba y decía:

—Se junta con los espíritus de la piedra. Pronto perderá la razón del todo.

Mi padre solo gruñía y ya no me permitía quedarme solo junto a la hoguera.

Mis hermanos empezaron a temerme. Una vez el mayor incluso pisó mi dibujo y escupió:

—¡Esto no es caza! ¡Esto es una maldición!

Pero el fuego sabía la verdad.

Me decía que yo recordaba cosas que nunca había visto.

Que en mis dedos vivía algo antiguo… o quizá demasiado nuevo.

Que las paredes no eran solo paredes.

Eran memoria.

Un día vi que en la esquina de la cueva brillaba una luz blanca. Me acerqué: allí había un dibujo que yo no había hecho. Había aparecido solo.

Y en él estaba… yo.

Me miraba a mí mismo. Desde afuera. Como a través de un vidrio.

Y entonces comprendí: no estaba dibujando. Estaba recordando.

Empezaron a temerme.

Al principio en susurros. Luego, mirándome directo a los ojos.

—Estropeas las paredes —dijo el anciano, bajando la mirada—. No se puede dibujar lo que no ha pasado. No se puede confundir la caza con… con esto.

Señaló mi dibujo, donde un hombre sostenía en la mano un extraño palito con una llama en la punta. Yo mismo no sabía qué era, pero el fuego susurró: «encendedor».

—Tu mano está infectada —sentenció la abuela—. En ella habita el espíritu de la llama falsa. No es de nuestro tiempo.

Me castigaron.

Mi padre dejó de llevarme a cazar.

Mis hermanos callaban cuando entraba en la cueva. Incluso mamá me miraba como si fuera humo, no un niño.

Pero lo peor fue que el fuego mismo empezó a callar.

Cada vez hablaba menos, cada vez solo chisporroteaba, crujía y suspiraba, pero ya no me llamaba.

Me dormía junto a la hoguera, esperando escuchar el conocido «dibuja»…

Pero guardaba silencio.

Una noche no aguanté más.

Cogí un carbón, un palo, un trozo de carne por si acaso, y salí de la cueva. Sin «EU-EU», sin hermanos, sin padre. Simplemente me fui.

La luna colgaba redonda, como aquellos círculos que yo dibujaba en las paredes. En el cielo parpadeaban luces, y algunas se movían. Tal vez eran elefantes. O tal vez… barcos.

Caminé por la sabana hasta que empecé a dormirme de pie. Me detuve bajo un árbol que nunca había visto antes. Su tronco era liso, como pulido por una mano invisible, y su corteza brillaba extrañamente en la oscuridad.

Preparé la comida, suspiré, coloqué piedras en un pequeño círculo e intenté encender fuego.

Al principio, nada.

Y luego…

Chasquido. Silbido. Zumbido.

La llama surgió sola. Sin fricción, sin chispa.

—Has venido —dijo la voz—. Lejos. Pero no al lugar correcto.

Me quedé helado.

El fuego ya no era una hoguera. Era un portal.

Dentro no había brasas, sino imágenes. Vivas, en movimiento.

Me vi a mí mismo —en la cueva, junto al fuego.

Después, en una sala blanca, llena de sonidos y de luz. Yo estaba allí, vestido con ropas lisas, hablando en una lengua que no conocía.

—¿Quién eres? —susurré.

—Soy tú. De otro tiempo. Tú eres nosotros, de otro círculo. Recuerdas más de lo que deberías.

No entendía qué significaba. Pero de pronto me sentí en paz.

Como si todo lo extraño que había sentido no fuese un error.

Sino un llamado.

«Tu misión aún no ha comenzado» —se escuchó por última vez. Y la voz desapareció.

Caminé toda la noche. La sabana respiraba pesada y entrecortada, como un viejo mamut después de una larga persecución. La tierra bajo mis pies estaba tibia, como si aún no se hubiese enfriado del sol antiguo, y el cielo sobre mi cabeza era negro como la cara interna de un párpado que no quiere despertarse.

Y cuando las estrellas empezaron a bailar ante mis ojos, entendí: no podía seguir más. Tenía que subir. Más alto. Abajo siempre es peligroso, arriba tal vez haya una oportunidad.

Elegí un árbol. El más alto. Su tronco áspero, sus ramas torcidas, pero se notaba que había visto más que nosotros, quizá incluso el vuelo de los dinosaurios.

Escalé cada vez más alto, hasta que los dedos me ardieron de dolor y en la distancia rugieron gritos salvajes. Y de pronto vi un nido.

De verdad. Abandonado. Suave como la axila de mamá. Entretejido de huesos, pieles, hierbas y plumas. Era enorme, como si allí hubiese incubado crías el mismísimo ave de sable.

Sí, aquel del que hablaban en la hoguera: alto como dos padres, con pico de tijeras y mirada de abuela enfadada.

Pero el nido estaba vacío. Solo olía a calor antiguo, a sueño y a tiempos lejanos.

Me metí dentro, me acurruqué y me dormí.

Soñé un sueño extraño.

Como si no fuera yo.

Como si estuviera hecho de acero y de cables, con ojos-bombillas.

Caminaba por un pasillo blanco, todo en silencio, pero en mi cabeza zumbaban miles de voces. Y una de ellas era especialmente clara:

«Recuerda. Dibuja. Deja una señal».

Desperté porque el sol empezó a hacerme cosquillas en los pies. Pájaros que nunca había visto antes charlaban alegremente, y dentro de mí todo seguía temblando.

En el borde del nido, en el polvo, había quedado una línea. La repasé con el dedo. Era un círculo. Y a él —dos palitos. Luego otro, atravesado.

Y entendí: era una persona.

Dibujada por alguien. O por mí.

Antes del sueño. O en el sueño.

En el nido se estaba tan cómodo que parecía que los propios espíritus lo habían preparado para darme un techo. La hierba seca mezclada con plumas y huesecillos formaba una verdadera cama, como nunca hubo en nuestra cueva. Allí siempre apretaban las piedras frías, y aquí —calor y suavidad, como en las manos de mamá.

Me tumbé de espaldas y miré hacia el dosel verde. Las hojas susurraban bajito, como si alguien me cantara una nana, y cada soplo de viento mecía las ramas como si me acunara en una cuna gigante. Todo alrededor era verde, vivo, intenso —colores que nunca había visto en la cueva.

Desde esa altura la sabana se mostraba distinta. No un mar de sombras de lobos ni huellas del Tragajabalí, sino un océano ancho de hierbas que ondeaban con el viento. Abajo corrían jerbos diminutos, más lejos pastaban mamuts, pequeños como juguetes desde allí. En la neblina se oscurecían montañas, y sobre ellas volaban aves que no conocía, con alas que brillaban como si fueran hechas del sol mismo.

Por primera vez sentí que no era necesario correr siempre, atrapar, pelear. Que uno podía simplemente sentarse arriba y mirar. Y entonces el mundo se abría de otro lado —hermoso, cálido, como si hubiera sido creado no para el miedo, sino para la alegría.

El nido olía a hierba seca y al calor antiguo del ave que lo había incubado. Apoyé la mejilla en ese olor y pensé: quizá aquí vivan sueños que aún nadie ha visto. Porque cada rama guardaba la memoria no solo de la grulla de sable, sino también del viento, la lluvia, el rayo e incluso de las estrellas.

Y me sentí tan bien que, por primera vez en mucho tiempo, no recordé ni al Tragajabalí, ni a mis hermanos, ni a las reprimendas de mi padre. Solo el mundo —verde y enorme— y yo, pequeño en el nido, pero aún así parte de él.

Desperté porque alguien respiraba contra mi talón.

No era el viento, ni un pájaro: era una respiración real, lenta, con pausas, como si alguien husmeara, sintiendo mi presencia.

Abrí un ojo con cuidado, luego el otro, moviéndome tan despacio que no pareciera que estaba vivo. Y vi, bajo el árbol, a una criatura.

No era ni lobo, ni felino, ni lagarto, sino algo intermedio: su cuerpo estaba cubierto de un pelaje manchado, sus patas crujían con huesecillos, y me miraba hacia arriba, directo, como si supiera que yo estaba allí.

Contuve la respiración. El corazón se detuvo, obediente como un caracol domesticado. La criatura resopló, dio una vuelta alrededor, olfateó un rastro viejo y asustado y se alejó hacia la mañana, hacia la espesura, como entrando en otra dimensión.

Exhalé y comprendí: era pronto para bajar. Me quedé un poco más, escuchando cómo el mundo poco a poco se calentaba, y luego empecé a descender —cauteloso, lento, como un pensamiento viejo y pesado. Y de pronto, en una de las ramas, mi mano tropezó con algo duro. Pensé: ¿una nuez?

No. Era una piedra. Y en ella —líneas.

Rectas. Increíblemente rectas. No como las nuestras. Como si no hubieran sido hechas con pedernal, sino con metal o incluso con luz.

Tomé la piedra. Era plana, fría, oscura, casi negra. Y sobre ella había un dibujo de formas geométricas precisas: cuadrados, rectángulos, y abajo —un círculo con un punto dentro.

Eso no lo dibujó un oso. Ni yo. Y seguro que tampoco la abuela.

Por dentro todo me dolió. Mi cuerpo seguía en la sabana, pero mi mente ya estaba en una cueva de paredes lisas, iluminada por una luz blanca y fría. Frente a mí se erguía una silueta con una máscara transparente, y decía:

—Eres tú, Chispa. Tú eres nuestro camino de regreso.

Tropecé y volví a la realidad. Polvo. Arbustos. El resoplido lejano de un mamut.

Apreté la piedra y decidí: debía ir hacia donde empezaba todo eso. Hacia donde terminaba lo común.

Tras unas horas llegué a una roca. Desde la sabana no se veía —se ocultaba tras árboles y hierba alta. Era… distinta. No de nuestra piedra. Lisa como la mejilla de un bebé. En ella no crecía nada.

En la base se abría una grieta.

De la grieta salía frío. Y un olor. Conocido, pero no de este mundo.

Como del otro lado de un sueño.

Me deslicé dentro.

Adentro había oscuridad.

No negra, sino azul, uniforme, como un estanque sin viento.

Las paredes —lisas, como pulidas.

Y en el suelo —símbolos.

Caminaba, y bajo mis pies se encendían.

No con llamas, sino con luz. Como estrellas, solo que más cerca.

En una de las paredes apareció de pronto un dibujo.

Y en él estaba yo.

En una cápsula.

Con los ojos cerrados.

Yo estaba de pie frente al muro y me veía a mí mismo.

No parecido al de ahora —no despeinado, no con el pendiente de hueso de la abuela, no con las manos ennegrecidas por el carbón.

Aquel, el otro yo, yacía en una especie de envoltura, como dormido, y alrededor —anillos, cables, luz. Como la de una luciérnaga por dentro, solo diez veces más fuerte.

Y lo sabía —no con la razón, ni con el vientre, sino con un tercer sentido:

eso no era un dibujo.

Era un reflejo.

Y no era ahora. Ni después. Era… antes.

La cueva estaba viva.

Cada paso encendía luz bajo mis pies.

Cada toque respondía en las paredes.

En una de ellas apareció algo como un mapa —no dibujado, sino brillando en el aire. Puntos, líneas, símbolos.

Y en el centro —un círculo con una inscripción que entendí sin traducción:

CORE / NÚCLEO.

Al lado parpadeaba un símbolo parecido a un ojo. Y debajo aparecieron lentamente palabras —no de la cueva, no de la tribu, sino del futuro:

«Estado: memoria inestable. Conexión con el portador interrumpida. Cuerpo físico no reconocido».

Parpadeé. Y entonces la voz volvió a sonar —conocida, uniforme, no humana:

—No deberías haberte despertado ahora. Pero despertaste. Bienvenido a casa, Chispa.

Y la cueva tembló.

No con la tierra —con la memoria.

Las imágenes empezaron a cambiar. Veía lo que no podía conocer:

ciudades —altas como montañas,

barcos en el cielo,

máquinas que corrían más rápido que guepardos,

gente de blanco, seria, pero con voces parecidas al fuego.

Decían:

—Proyecto «Chispa»: reproducción de la conciencia humana en un entorno natural.

Objetivo: recordar lo esencial. Devolver la memoria. Humanizar el futuro.

Me aparté de golpe. Caí sentado. Me golpeé el talón con una piedra —común, de la cueva, de las nuestras.

La levanté y dibujé en el suelo —como siempre:

un hombre, una casa, un fuego y un árbol.

Y la cueva no desapareció. Al contrario —se volvió más cálida.

Y comprendí. Hubo un «antes». Hay un «después».

Y yo soy el medio. El vínculo.

Soy quien recuerda, dibuja y devuelve.

Me quedé mucho tiempo junto al muro. Tal vez horas. Tal vez toda una vida.

Y el fuego dentro de la cueva ya no daba miedo. Era familiar —como la voz de mamá, como el sol de la mañana en la entrada, como el olor de jerbo asado. No pedía nada. Solo presencia. Entendimiento. Conexión.

Me levanté.

Tomé del suelo aquella piedra —negra, con líneas talladas.

La apreté.

Y regresé.

No porque tuviera miedo. Sino porque sabía —era hora.

A la salida la mañana ya brillaba con toda su fuerza. La sabana flotaba en luz dorada, los pájaros gritaban su «todo sigue igual», la hierba crujía bajo los pies.

El mundo era el mismo. Pero yo —ya no.

Salí de la cueva, y el sol me golpeó el rostro, como queriendo asegurarse de que era real.

Reí. Sordo, ronco, por primera vez en mucho tiempo —en voz alta.

La piedra en mi mano latía con calor. No con fuego —con memoria.

Pasé el dedo por ella y entendí: no era solo una piedra. Era una llave. Al corazón. Al pasado. A mí mismo.

Descendí lentamente por la ladera. Hacia la cueva donde me esperaba la familia.

Donde sentirían miedo. Ira.

Quizá me expulsaran.

Pero ahora sabía: en mí hay fuego. Y sé dibujar.

Y eso significa que recuerdo. Y eso significa que estoy vivo.

Caminaba hacia la cueva donde me esperaba la familia, y cada paso sonaba en mí como los golpes de un tambor. La piedra en mi mano parecía pesada, pero su peso no venía de la masa, sino de la memoria que llevaba.

Cuando me acerqué, el humo ya salía de la cueva —mamá encendía el fuego. Escuchaba las voces de mis hermanos, los gruñidos de mi padre, el susurro agudo de la abuela, siempre regañando a sus huesecillos. Sus vidas seguían, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía: todo había cambiado.

Entré en la cueva. Las sombras en las paredes se estremecieron como si notaran mi regreso. Mis hermanos me miraron de reojo y se apartaron. Mamá se detuvo un instante con un hueso en la mano, pero no dijo nada. Mi padre encogió los hombros, y en su mirada había inquietud. Solo la abuela no apartó los ojos: miraba mis manos como si viera a través de la piedra.

—Lo trajo —dijo ella—. La llave.

—¿Qué llave? —gruñó mi padre—. Es solo una piedra.

La apreté más fuerte y di un paso hacia el fuego. La llama respondió al instante —se encendió más brillante, y en el aire algo tintineó, como aquella vez que escuché la voz por primera vez. En la pared sobre el fuego apareció una sombra —no nuestra. Era recta, ajena, pero parecida a mí.

—Habla —susurré—. Pero no con palabras. Muestra.

Y el fuego empezó a crear. De chispas, de humo, de llamas se trenzaban imágenes. Mirábamos cómo en las paredes surgían círculos, líneas, barcos en el cielo, torres que tocaban las nubes. Mis hermanos retrocedieron, mi padre agarró la lanza, mamá se tapó la cara con las manos. Solo la abuela murmuraba:

—Lo sabía. Sabía que era distinto.

Yo dibujaba con la piedra directamente en el suelo, y los símbolos cobraban vida. El fuego me escuchaba, y yo lo escuchaba a él. Y entonces entendí: los dibujos no eran solo memoria. Eran arma. Y lenguaje. Y puertas.

—¿Qué quieres? —preguntó mi padre, con la voz temblando de miedo.

Levanté los ojos.

—Quiero que sepáis. Que recordéis. Que nuestro fuego nunca se apague.

En ese instante la cueva rugió. La piedra en mi mano brilló, y la voz, aquella electrónica, volvió a sonar:

—Chispa, el camino está abierto. Guarda la llama.

Las llamas se alzaron hasta el techo, y todos caímos al suelo, cubriéndonos la cara. Las sombras en las paredes giraron, como si hubieran cobrado vida. Y luego —todo calló.

Solo quedó el chisporroteo de las brasas. Y yo, con la piedra en las manos, de pie ante el fuego, entendiendo: desde ese momento nada volvería a ser como antes.

Capítulo 5. Prohibición de las palabras

En unos pocos latidos ya me habían rodeado: hermanos, abuela, primos, vecinos, todos.

No me tocaban, pero me miraban como si delante tuvieran a un muerto que, por alguna razón, se había levantado y caminaba, un mal augurio al que nadie quería acercarse ni con la mirada ni con el pensamiento. Mi padre salió el último.

Se acercó, me miró largo rato en silencio, como si intentara pesarme en una balanza invisible. Yo ya abría la boca para decir: «He encontrado algo. Recuerdo. He entendido», pero no alcancé.

—Calla —dijo. Simple. Sin ira. Como quien señala el fuego: no lo toques, te quemas.

Inhalé, reuní la voz, pero…

—Calla. Las palabras traen desgracia.

—Pero, papá…

—Ni palabras. Ni sonidos.

Levantó la mano y el anciano dio un paso al frente. En sus manos tenía un saco de piel. Me lo echó sobre la cabeza.

—Ritual de purificación —pronunció—. Para devolverte la sencillez.

No me pegaron. No gritaron. Solo me sentaron junto al fuego, me envolvieron en pieles, me rodearon con huesecillos… y guardaron silencio.

Un día. Otro. Al tercero oí un canto. No de la gente, del fuego. La misma voz. A través del saco. A través del miedo. A través de las lágrimas.

Habla. Aunque sea por dentro. Recuerda. Aunque sea en silencio.

Tú eres Chispa. Eres el primer sonido tras el silencio.

Al cuarto día me levanté solo. Me quité la piel. Me acerqué a la pared. Y dibujé. No con carbón, con el dedo, sobre el polvo. A mí, dentro del fuego. Y a mi padre, fuera. El que mira.

Se asustaron. El anciano gritó:

—¡Trae signos!

La abuela susurró:

—Quemad la piedra. Echadlo. No es de los nuestros.

Mis hermanos apartaron la mirada. Mamá se echó a llorar.

Mi padre calló. Mucho rato. Luego dijo:

—Vete. Hasta que vuelvas a ser sencillo. O… hasta que demuestres que tu complejidad no es peligrosa.

Se volvió. Y no volvió a mirar.

Salí. La piedra, como antes, estaba en mi mano. Latía, no de dolor, sino de calor. El viento olía a estepa y a hierbas amargas, a lo lejos azuleaban cordones de colinas y detrás se adivinaban montes cubiertos de un bosque que yo nunca había visto de cerca.

Me fui. Sin «OE-OE». Sin hermanos. Sin familia. Pero con la memoria. Con el fuego.

Y con palabras que ya era imposible mantener dentro.

Atrás quedó la cueva familiar, sus gritos, susurros, maldiciones y las lágrimas de mamá. Adelante, solo la estepa y el sol, que ardía como si quisiera quemar en mí todo lo “sobrante”. Caminé mucho. No comí, no dormí, solo apretaba la piedra en la mano. Ella me guiaba, conocía el camino mejor que yo.

Y ahí estaba: la roca. La misma. Con la grieta. Con el aliento frío.

Entré. Y esta vez no para mirar.

Sino para quedarme. Y saber.

Dentro estaba oscuro y tan silencioso que parecía que el mundo entero se había detenido por miedo a crujir. Llegué al mismo corazón, donde las paredes eran lisas como el agua, y allí lo vi. No una hoguera. No brasas. Un gran círculo. Luminoso. El corazón de la cueva.

Zumbaba como si mil voces susurraran a la vez en distintos rincones de mi cabeza. En su superficie parpadeaban símbolos. Algunos los entendía, otros no. Pero lo principal era claro: era una puerta.

Me acerqué más. La piedra en mi mano se puso al rojo. La luz del portal se lanzó hacia delante, me quemó la cara, me vació los pulmones… y di un paso.

La luz me tragó de pies a cabeza, y no supe si caía o volaba. Mi cuerpo parecía deshacerse en chispas, y cada una tenía su propia voz, su propia memoria, su propia palabra.

Cantaban juntas, y ese canto se parecía al trueno en las montañas, al rumor del viento en la sabana, al latido de mamá cuando lo oí por primera vez en su vientre.

Me encontré en un espacio sin techo y sin suelo. No había cueva, no había fuego, solo líneas de luz que convergían en nudos como caminos en una ciudad que yo no conocía. Las líneas pulsaban, y cada pulso resonaba en mí con calor.

Frente a mí creció una figura. No humana ni bestia. Hecha de luz y de sombras, el rostro cambiaba a cada instante: guerrero, madre, niño, anciano. Hablaba con todas las voces a la vez:

—Has venido. Tu nombre es Chispa. Eres el portador despertado.

—¿Portador de qué? —susurré.

—De la memoria —respondieron, y en el aire estallaron cientos de imágenes: ríos con puentes de piedra, un cielo lleno de aves de hierro, ciudades que brillaban de noche como campos de estrellas—. Cuando el mundo olvide, el portador debe recordar. Cuando la gente se vuelva simple, él debe recordarles que son complejos.

Yo estaba de pie, sin comprenderlo todo, pero sintiendo: era sobre mí. Sobre por qué no podía callar, por qué los dibujos nacían solos.

—¿Por qué yo? —pregunté—. Solo soy un niño de una cueva.

—Precisamente por eso —respondió la figura—. Solo una llama limpia puede llevar una chispa.

Entonces me tendió una mano —no real, tejida de luz. En mi palma estalló la misma piedra negra, pero ahora brillaba desde dentro, como si contuviera todo un amanecer.

—Es una llave. De ti depende qué puertas abrirá: las que llevan a la memoria o las que llevan al olvido.

Quise preguntar algo más, pero la luz se apagó de golpe. Bajo mis pies volvió a haber tierra firme. Estaba en la misma cueva, solo que ya no me parecía fría.

El techo estaba cuajado de grietas luminosas, y en el fondo aún palpitaba el círculo, zumbando suave, como un corazón gigantesco.

Estaba solo. Pero ya no me sentía solo.

Sabía que tendría que seguir.

Sabía que la tribu no entendería.

Sabía que la caza sería otra —no solo de jerbos y mamuts.

Salí de la cueva con la piedra en la mano, y la sabana me recibió de otro modo. Respiraba conmigo, escuchaba mis pasos, susurraba con la hierba. Y a lo lejos, entre la niebla, vi luces. No hogueras, no incendios: rectas, brillantes, como estrellas, pero en la tierra.

Fui hacia ellas.

Capítulo 6. El sello del tiempo

Primero fue la luz.

No como el sol —no amarilla, no cálida— sino blanca, fría, cortante. Me hería los ojos, pero no dolía; al contrario, era agradable, como si me lavara toda la arena de la sabana, todo el hollín del fuego, todas las huellas de miedo y hambre que llevaba dentro.

Y después fue el sonido.

No el aullido del lobo, no el grito de la grulla, no el rugido del mamut.

Era un zumbido en el que se distinguían palabras, no pronunciadas por boca, sino formadas directamente en mi cabeza.

—Conexión establecida.

—Portador identificado.

—Proyecto «Chispa» activado.

Me giré… y no reconocí el lugar adonde había llegado.

Las paredes habían desaparecido.

Me encontraba en una vasta llanura de luz. Se extendía hasta el horizonte mismo, pero allí no había hierba, no había árboles, solo líneas rectas, blancas, uniformes, como huellas de gigantes que caminaron en distintas direcciones y dejaron su rastro en la memoria del espacio.

A lo lejos se alzaban siluetas.

Torres altas, lisas y transparentes, dentro de ellas fluía energía —como ríos de luz que caían desde lo alto y se hundían bajo tierra. En el aire se deslizaban criaturas —ni aves ni bestias, sino metálicas, brillantes, con alas que no aleteaban, sino que las sostenían en el cielo con la fuerza de vientos invisibles.

Di un paso —y bajo mi pie se encendió un sello.

Un círculo, y dentro símbolos. No conocía su lengua, pero entendía el sentido: acceso permitido.

Cada nuevo paso dejaba una marca detrás de mí, y cuando miré hacia atrás, donde había caminado brillaba un sendero entero de sellos. Como si no solo caminara, sino que me inscribiera en la memoria de aquel lugar.

Y de repente, delante de mí, creció una figura.

Alta. Humana. Pero… transparente.

La luz formaba la silueta de un hombre con un largo manto. Su rostro se desdibujaba, pero la voz era clara, segura.

—Chispa. Debías recorrer este camino más tarde. Pero has llegado antes. Significa que el mundo se apresura.

—¿Quién eres? —pregunté, y yo mismo me sorprendí de que pronunciara no «UGY», no un gruñido, sino palabras. Verdaderas.

—Soy el guardián del núcleo. Tu memoria. Tú eres parte de nosotros. Te dejaron para que recordaras lo que hemos perdido.

Apreté mi piedra. Latía en compás con su voz.

—¿Por qué yo?

La figura inclinó la cabeza.

—Porque sabes dibujar. Y el dibujo es el primer lenguaje. Todo empieza con una línea. Y todo termina con una línea. Pero mientras la línea no se rompa —hay esperanza.

El suelo bajo mis pies tembló.

Las torres lejanas comenzaron a apagarse.

La figura levantó la mano y señaló hacia adelante.

Allí, en el centro mismo de la llanura, brillaba un gran círculo. Un portal, más grande que todos los que había visto antes. Centelleaba con fuego y frío al mismo tiempo. Dentro titilaban imágenes confusas: familias alrededor del fuego, niños jugando, ciudades del futuro y otra vez —yo mismo, en la cápsula, dormido.

—Cruza —dijo el guardián—. Pero recuerda: más allá de este umbral el mundo cambiará. Tendrás que elegir: quedarte como Chispa del pasado o convertirte en Chispa del futuro.

Miré mis manos.

Las huellas de carbón de mis dibujos.

La piedra que latía como un corazón vivo.

Y di un paso hacia el círculo.

Pisé. Y todo desapareció.

La sabana, las piedras, incluso el cuerpo —como si nunca hubieran existido.

Me volví un punto, una chispa, una sombra sobre una línea.

Primero fue la oscuridad.

No vacía, sino profunda, como un pozo. En ella fluían venas de fuego, como si la luz corriera por arterias.

Y luego —imágenes. Una tras otra, como latidos.

—Una ciudad llena de luz, torres en las nubes, calles por las que corrían bestias metálicas sin patas.

—Personas, lisas y extrañas, sentadas en cápsulas transparentes, con los ojos cerrados pero las manos moviéndose, como si cazaran jerbos invisibles.

—Niños, parecidos a nosotros, pero limpios, sin tierra en la cara, con varitas que brillaban más que el fuego.

—Y otra vez yo. Tendido en la cápsula. Respirando lento. En mi pecho —la misma piedra.

La voz volvió.

Sonaba en todas partes —en la sangre, en los huesos, en el corazón:

—No eres el primero ni el último. Eres memoria encarnada en carne. Debes llevar la línea a través de la oscuridad. Si olvidas —el mundo empezará otra vez desde la piedra. Si recuerdas —el mundo se hará luz.

Quise responder, pero no había palabras.

Y entonces comprendí —no estaba solo.

A mi lado se movían otras figuras.

Decenas. Cientos.

Todas transparentes, con fuego dentro. Caminaban conmigo, cada una sostenía su piedra, y cada una brillaba a su manera. Me miraban, y yo sabía: eran los que estuvieron antes de mí. Y, quizás, los que vendrán después.

Delante se abrió una nueva sala.

Redonda. Enorme.

En las paredes —miles de dibujos.

Algunos conocidos: caza, mamuts, hogueras.

Otros incomprensibles: aviones, bombillas, ciudades.

Y todos se unían en el centro.

Donde había… una mano.

Gigante, de piedra, con la palma abierta.

Y en la palma —un sello que latía con luz.

Me acerqué y comprendí: el sello me esperaba.

La piedra en mi mano brilló más fuerte que nunca.

Los símbolos del sello y las líneas de la piedra coincidieron, y oí lo último:

—Tócalo. Y elige. Tú eres Chispa. Tú eres el inicio del fuego.

Levanté la mano. Y toqué.

Luz… ruido… el círculo del sello…

Di un paso —y me caí.

Al principio parecía que volaba hacia la eternidad. Luego todo desapareció. Y llegó la oscuridad.

No profunda, no eterna —común, de sueño, con olor a almohada.

—¡Maxim! ¡Levántate! ¡Despierta!

Me estremecí. La voz de mamá sonaba tan fuerte como el aullido de los lobos en la entrada de la cueva.

—¡Es hora de ir a dibujo!

Abrí los ojos de golpe. Frente a mí —no la sabana, no las torres de luz, sino un techo normal con telarañas en la esquina.

Y tras la puerta —la voz de mamá, un poco enfadada, pero familiar:

—¡Es hora de desayunar! ¡Con tus videojuegos pronto te convertirás en un cavernícola!

Me incorporé. La cabeza aún zumbaba de hogueras, portales y piedras, pero en mis manos solo había un teléfono, descargado hasta cero.

En la pantalla parpadeaba un mensaje: «Conexión interrumpida».

En la mesa, todo como siempre.

«Hola» de mi hermana pequeña, mamá poniendo platos, papá ceñudo.

—¿Qué tenemos hoy? —pregunté, todavía medio dormido.

—Jerbos otra vez —respondió mamá, lanzando filetes a los platos.

Bufé:

—¡UGYGYGY! —y rápido me tapé la boca con la mano.

Papá levantó la vista de su taza, severo:

—¡Ya me cansé! ¡Una semana sin internet!

Mamá suspiró:

—No te enfades con él. Los niños juegan, imaginan… ¿Verdad?

Papá resopló y de pronto dijo:

—¿Y llamar a nuestro vecino, el tío Leonid, un conejo-diente-plano, eso también es jugar? ¡Ese hombre es el subdirector de la escuela!

Me encogí de hombros:

—Es que es descendiente de mamíferos-reptiles, hace tiempo que se extinguieron…

—¡Sí, pero el tío Leonid está vivo! —me interrumpió papá—. ¡Que no lo vuelva a oír!

Frunció el ceño, pero no pudo evitar sonreír.

Bajé la cabeza. Pero por dentro… por dentro aún ardía el fuego.

Ese mismo. El del sueño.

El fuego que susurraba:

«Dibuja. Recuerda. Nunca pierdas la línea».

Y yo sabía: aunque apagaran internet —siempre me quedaría la hoguera.

Tomé mi mochila con pinturas y fui a la escuela de arte.

Afuera brillaba el sol, la gente común se apresuraba con sus cosas, pero en mi cabeza seguían rugiendo los tragajabalíes, crepitaban las antorchas y corrían los elefantes peludos por la sabana.

En clase olía a pinturas y papel. La maestra, siempre estricta, hoy me pareció igual que el anciano de mi sueño —solo que en lugar de huesecillos tenía tiza en las manos.

Y me senté a la mesa y saqué los lápices.

Mis personajes favoritos eran, claro, los jerbos, los lobos de colmillos de sable y los elefantes peludos.

Aún no entiendo por qué todos insisten en llamarlos mamuts.

¿Acaso “mamút” suena tan majestuoso como “elefante peludo”?

Sonreí y empecé a dibujar.

Línea tras línea.

El fuego aún vivía en mí.

Epílogo

Me siento frente a la ventana.

En mis manos —ni piedra, ni carbón, ni lanza— solo un lápiz. El mismo que traza líneas en un cuaderno barato.

Afuera, el sol se alza sobre la ciudad. No es el sol de la sabana, rojo y pesado, sino uno común, urbano, que se refleja en los cristales y en los coches. Pero la luz… la luz sigue siendo la misma.

Cierro los ojos y escucho. En algún lugar profundo, debajo del ruido de los autobuses, las voces de los vendedores y las bocinas, aún chisporrotea el fuego.

Me susurra lo mismo que entonces:

«Dibuja. Recuerda. Deja una señal».

Yo sé que no soy el único.

Otros también escuchan. Algunos en sueños, otros en canciones, otros en los dibujos de sus hijos en las paredes de la cocina. Cada línea, cada círculo, cada garabato infantil es un eco de aquella primera chispa, de aquel primer fuego que se encendió en la oscuridad.

El mundo cambia. Se viste con pantallas, con cables, con voces que viajan sin boca. Pero en el fondo sigue siendo el mismo: siempre busca a quien recuerde. A quien guarde la llama.

Levanto la vista. En el vidrio del ventanal, junto a mi reflejo cansado, me parece ver por un instante al niño de la cueva.

Está sonriendo.

En su mano, como siempre, una piedra negra.

Y entiendo: nunca se fue.

Vive en mí. Vive en todos.

Mientras haya alguien que dibuje una línea —el fuego no morirá.

Mientras haya alguien que recuerde —la memoria seguirá ardiendo.

Sonrío.

Y trazo la primera línea del día.

Contenido

1. Cuando los elefantes eran peludos.3

Capítulo 3. El espíritu de la hoguera..26

Capítulo 4. Caza y revelación..40

Capítulo 5. Prohibición de las palabras.54

Capítulo 6. El sello del tiempo..62