LA COLINA SOBRE EL RIO

OLEKSANDR PANASYUK

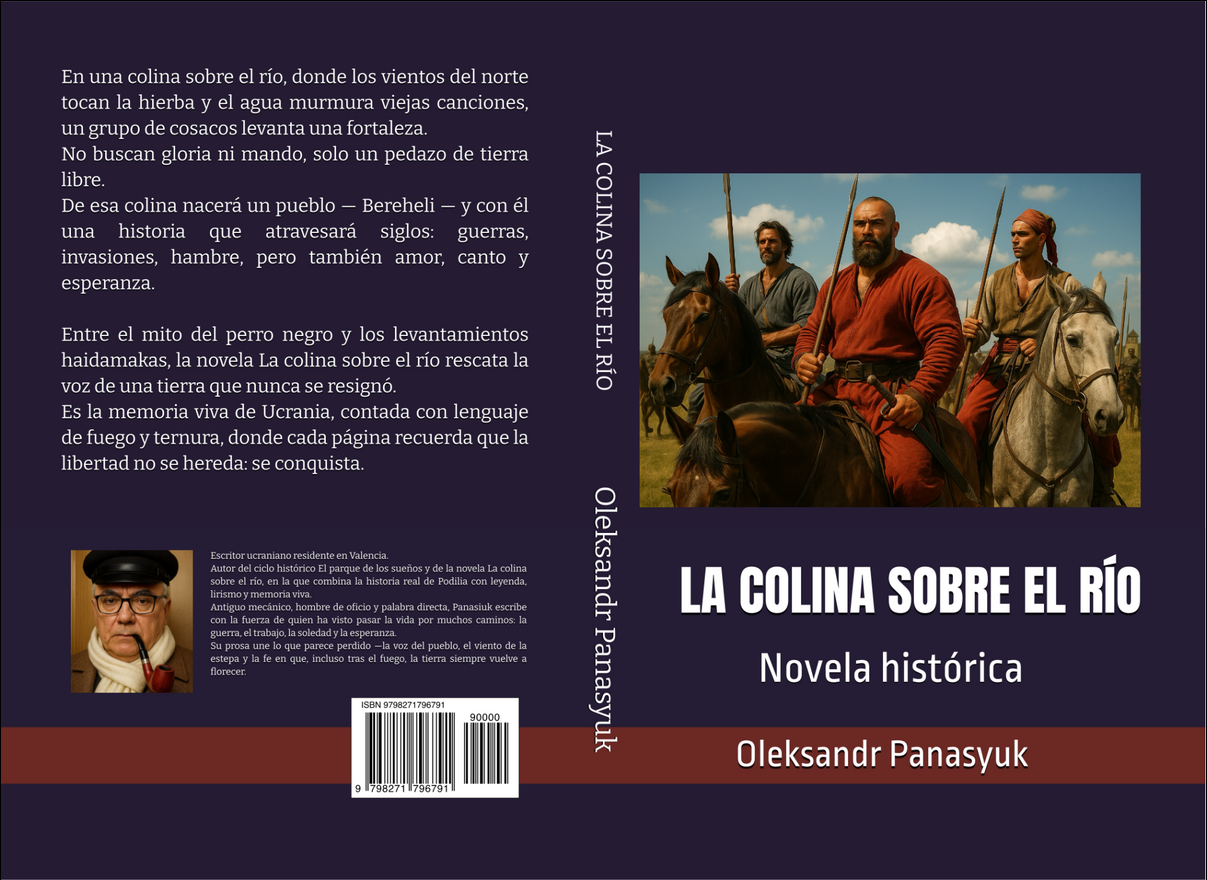

LA COLINA SOBRE EL RÍO

Novela histórica

En los viejos tiempos soplaba un viento helado del norte, como si toda la estepa lo empujara hacia las colinas de Podilia. Los cuervos batían las alas con pesadez y graznaban sobre las cabezas, como burlándose de aquellos hombres que habían decidido dejar su huella en aquella tierra. En el valle, abajo, murmuraba un arroyo, aún estrecho y puro como una muchacha joven; el agua corría entre las piedras, chapoteaba contra la orilla, y a veces, en la oscuridad, brillaba como plata cuando la luna emergía de detrás de las nubes.

En una colina se detuvo un destacamento de cosacos agotados por una larga marcha. Los caballos echaban vapor, respiraban con dificultad, y los jinetes parecían sombras: jubones rotos, caftanes descoloridos, rostros cubiertos de barba y cansancio. Sin embargo, en sus ojos ardía todavía un fuego —el mismo fuego que los llevaba a la batalla aun contra un enemigo mucho más fuerte.

—Aquí será, hermanos —dijo el atamán Prókip, un hombre de edad, con bigotes plateados y cicatrices en las mejillas. Se apoyó en el sable, miró a su alrededor y aspiró profundamente—. Aquí levantaremos nuestra fortaleza. No del zar ni del señor, sino nuestra, cosaca.

—¿Fortaleza? —gruñó Iván, un joven que siempre tenía algo que decir. No llegaba a los veinte y ya llevaba sable y pistola al cinto—. Somos apenas un puñado de hombres, y enemigos nos sobran por todos lados: tártaros al este, polacos al norte, y del oeste cualquier desgracia que asome. ¿Cómo vamos a resistir aquí?

Prókip lo miró con una mirada tan pesada que el muchacho enrojeció al instante.

—Calla, Iván —dijo en voz baja—. Todavía eres verde como el cáñamo en primavera. La fuerza no está en el número, sino en el corazón y en la tierra. Esta tierra es buena, ella misma nos ayudará. ¿Ves esa colina? —apuntó con su bastón hacia un montículo oscuro donde se alzaba una torre de troncos recién cortados—. Bajo ella hay un pasadizo antiguo, de los tiempos de los príncipes. Los viejos decían que llegaba hasta Medzhybizh. Si llega la desgracia, tendremos dónde retirarnos, y si hay algo que esconder, ni en sueños lo hallará el enemigo.

—¿Y si son cuentos? —murmuró Semén, corpulento y burlón incluso bajo las espadas—. A este paso diréis que el diablo mismo usa ese túnel para ir a Medzhybizh a beber aguardiente con los curas.

Los cosacos rieron, pero Prókip no sonrió. Se inclinó hacia adelante y dijo tan bajo que se le escuchó con el corazón más que con los oídos:

—No son cuentos. Yo mismo vi la entrada: piedra, tierra y bóvedas viejas. Ese pasadizo ha sobrevivido a más de una guerra. Y allí, hermanos, esconderemos lo que vale más que nuestras vidas.

—¿Oro? —preguntó Iván, con los ojos brillando.

—Tonto —replicó Prókip—. El oro se pierde y se deshace. Esconderemos los estandartes, los iconos, los tesoros del ejército. Y también las espadas y los fusiles, porque también son sagrados. Quien los encuentre algún día deberá ser digno, de lo contrario el perro negro de ojos de fuego le quemará el alma.

El viento aulló en la oscuridad, los cuervos se alzaron del árbol y comenzaron a girar sobre las cabezas, graznando como si confirmaran el juramento. Los campesinos que habían llegado de las aldeas cercanas observaban desde un lado el trabajo. Las mujeres sujetaban a los niños, los ancianos se santiguaban, y algunos susurraban: «Esa colina no es simple, algo del otro mundo guarda en su vientre».

Abajo, el río seguía cantando su canción eterna, y parecía que también escuchaba aquella conversación cosaca.

Los cosacos y los campesinos se pusieron a trabajar. En la colina resonaron las hachas, crujieron los pinos y robles, y la madera fresca despedía un olor tan fuerte que mareaba. Los jóvenes rodaban los troncos, los mayores los tallaban, y todos sabían: de aquellos troncos nacería una fortaleza. Cavaban la tierra con picos, la cargaban en cestas y levantaban un terraplén a su alrededor. El estruendo era tal que los cuervos huyeron al bosque y no volvieron.

—¡Corta más derecho, Hryts! —gritó Semén al muchacho delgado que miraba más a las chicas que a la madera—. O te hago puerta y te dejo plantado aquí hasta que el castillo se derrumbe.

Las chicas, que traían agua del río en cántaros, rieron. Hryts se puso rojo, pero ya empuñaba el hacha con más firmeza.

Mientras tanto, las mujeres encendieron una hoguera y cocinaban kulish en un gran caldero. El humo se alzaba al cielo, y el aroma del trigo sarraceno con tocino se mezclaba con el perfume áspero de la resina y de la viruta fresca. Los niños, en grupo, moldeaban con barro sus propias “fortalezas”, riendo y compitiendo por ver quién hacía la más alta.

Al pie de la colina apareció la vieja Marta, conocida en todas las aldeas como curandera y un poco bruja. Se apoyaba en su bastón torcido y miró largo rato cómo crecía la nueva fortaleza. Sus ojos, grises y profundos, parecían saber algo que los demás no oían.

—No es limpio este lugar —dijo por fin, con una voz áspera como raíz seca—. La tierra recuerda sangre, y un perro negro camina por aquí.

—Ya empieza con sus cuentos —resopló Semén—. La vieja habla solo para que le den de comer antes.

—No te burles, Semén —replicó el atamán Prókip, que estaba junto a ella—. También hay que escuchar a las ancianas. La tierra, en verdad, es especial. Por eso nos quedamos.

La vieja alzó el bastón y señaló el río. En la penumbra se levantaba una ligera niebla, y en ella algo se movía. Algunos vieron sombras parecidas a perros, otros a hombres con armaduras antiguas. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres, pero la anciana solo movió la cabeza.

—Son los guardianes —susurró—. No dejarán pasar a ningún extraño al subterráneo.

El sol se había puesto y la primera noche en el castillo comenzó. Dentro del empalizado encendieron una gran hoguera. Los cosacos se sentaron en torno al caldero, sorbiendo el kulish y partiendo el pan traído de las aldeas. Alguien tocó una melodía suave en la flauta, recordando el hogar. Las mujeres acunaban a los niños, los envolvían en pieles y los acostaban junto al fuego.

—Atamán —volvió a hablar Iván, ya sin la insolencia del día—, ¿es cierto que ese túnel subterráneo puede llegar hasta la fortaleza de Medzhybizh?

—Es cierto —respondió Prókip, mirando al fuego—. Estuve allí cuando era joven. Las paredes son gruesas como el destino mismo, y las bóvedas resistieron incluso cuando los tártaros asaltaron la ciudad. Ese pasadizo es más antiguo que todos nosotros. Si el destino nos ha traído aquí, no es por casualidad.

El viento aulló entre los troncos del empalizado y la llama titiló. Los cosacos se santiguaron. Nadie reía ya. Solo Semén murmuró, para que no se notara su miedo:

—Y si mañana viene ese perro negro a comer kulish, le daré una cuchara. Con tal de que no muerda.

Algunos sonrieron, pero la risa se apagó enseguida: había algo en aquel viento y en la niebla que hacía callar hasta el más valiente. Incluso el río, que de día reía entre las piedras, ahora murmuraba con un tono grave, como si guardara las palabras de los cosacos en su agua oscura.

Porque mientras los cosacos levantaban su fortaleza, conviene recordar que aquella colina y la tierra a su alrededor no estaban vacías. Mucho antes de Prókip y su gente, entre los siglos XI y XIII, allí había existido un antiguo poblado que el pueblo llamaba Biloberezhia. El foso y el muro de tierra sobrevivieron muchos años más, cubiertos de hierba y avellanos, silenciosos testigos de una vida antigua, de espadas que resonaron y de voces que hacía siglos se habían vuelto polvo.

Las viejas decían: «Bajo ese muro aún se hallan trozos de cerámica y puntas de flecha». Y era verdad: a veces los niños desenterraban hierros oxidados que parecían cuchillos o flechas antiguas, y corrían a mostrárselos a los mayores. Estos se santiguaban: «¡No los toques! Son cosas de los antepasados».

Pasaron los siglos. Desgracias y guerras arrasaron Podilia: los tártaros quemaban aldeas, los polacos repartían tierras entre sus nobles, y el pueblo, como hormigas, volvía a levantar chozas e intentaba sobrevivir. Fue entonces, en 1629, cuando por primera vez se escribió en papel el nombre de Berehelintsi, hoy Bereheli: un pequeño asentamiento junto al río, de apenas “once humaredas”. Una humareda no era solo una casa, sino toda una familia con hijos, ganado, alegrías y penas.

Así comenzó la historia del pueblo que más tarde se llamaría Bereheli. Nadie entonces pensaba en libros ni crónicas, pero la tierra lo recordaba todo: recordaba la ciudad antigua, las invasiones, el primer humo que se alzó sobre los techos de paja. Por eso, cuando los cosacos ocuparon la colina, la tierra pareció responder: «He visto vida y muerte, y también a vosotros os acogeré».

El viento no cesaba, los cuervos desaparecieron en el bosque oscuro, y en la colina ardía la hoguera. La fortaleza era aún pequeña: el empalizado cubría solo media luna, la torre se erguía sola como un diente en la boca de un viejo, pero los cosacos ya se sentían en casa. La resina chisporroteaba en el fuego, y la luz se reflejaba en los ojos de los hombres reunidos.

Prókip se levantó. En sus manos sostenía una vela ennegrecida salvada de una iglesia que los tártaros habían incendiado en el camino. Aquella vela sería testigo del juramento.

—Hermanos —dijo con voz grave, como si hablara la colina misma—, ya sabéis que esta tierra no está vacía. Bajo nuestros pies yace una ciudad antigua, de los tiempos de los príncipes. Y bajo ella, un pasadizo que llega hasta Medzhybizh. He visto la entrada: piedra, oscuridad, el olor húmedo de la tierra. Ese pasadizo será nuestro refugio y nuestro secreto.

Hizo una seña y dos cosacos se levantaron. Retiraron las piedras planas y apartaron el césped. En la oscuridad se abrió un hueco del que salía un aliento frío y húmedo, como si la tierra misma respirara. Algunos retrocedieron y se persignaron.

—Allí abajo —susurró Prókip— esconderemos lo que debe sobrevivirnos: los estandartes, los iconos, los tesoros del ejército. Tal vez también el oro, si lo tenemos. Pero lo principal es la memoria, porque la memoria es más fuerte que cualquier muro.

—¿Y quién lo guardará? —preguntó Semén, ya sin rastro de burla.

—El perro —respondió el atamán—. No uno cualquiera, sino uno con ojos de fuego. Lo vi en sueños anoche: estaba en esta colina y miraba directo al alma. A quien no sea digno, le cerrará el camino.

Cayó un silencio tan profundo que se oía el chapoteo del río abajo. La llama vaciló, como asustada.

—Entonces que así sea —dijo Iván, su voz temblorosa pero firme—. Juramos guardar lo que escondamos, y que el perro sea nuestro guardián.

—¡Juramos! —repitieron los demás, y el eco de sus voces se extendió por el valle, rebotó en el bosque y se perdió en la oscuridad.

Echaron un puñado de tierra al hueco, como si fuera una tumba. Luego las piedras volvieron a su sitio, y solo un soplo de aire frío recordaba que algo dormía allí abajo.

Esa noche pocos durmieron. Algunos soñaron con el perro negro, otros con montones de oro. Y la vieja Marta, sentada junto al fuego, murmuraba:

—A quien recuerde la tierra, la tierra también recordará. A quien la olvide, el perro se lo comerá.

Los cosacos trabajaban hasta que les dolían los hombros. Unos talaban árboles y levantaban estacas, otros cavaban el foso y acarreaban tierra en cestas. Los hombres de las aldeas cercanas ayudaban también: unos con palas, otros con horcas, otros trayendo agua o empujando troncos. Todos entendían que aquella fortaleza sería su escudo.

—Mira qué lugar —dijo Mykyta, un campesino del caserío vecino, secándose el sudor—. Aquí el río está cerca, el bosque no lejos, los campos se ven desde arriba. No es casual que los cosacos hayan elegido esta colina. Tal vez nazca un pueblo verdadero.

—¿Un pueblo? —bufó el viejo Omelko, que apenas se mantenía en pie pero se negaba a quedarse sin hacer nada—. Aquí si no son tártaros, serán polacos, y si no, la peste. No nacerá un pueblo, sino otro cementerio.

—Vamos, abuelo, no gruñas —le dijo Semén—. Di al menos una palabra buena. La gente trae esperanza, y tú solo traes tumbas.

—La verdad es la que es —gruñó Omelko—, pero también él sabía que si lograban levantar aquel castillo, la vida continuaría.

Mientras tanto, las mujeres comenzaban a organizar el entorno. En el claro extendieron lienzos a secar; más cerca del río clavaban postes para encerrar el ganado. Las muchachas lavaban las camisas sobre las piedras y se respondían con cantos que resonaban por el valle. Los niños jugaban entre las chozas, aún torcidas y húmedas, pero ya verdaderas casas.

Por la noche, alrededor de las hogueras, se reunían grupos. Algunos reparaban las armas, otros contaban historias. El viejo diácono Panás, que sabía leer y escribir, sacó un libro gastado y mostró a los niños las letras. Ellos las miraban con los ojos muy abiertos, pues aquellos signos les parecían tan misteriosos como el pasadizo subterráneo.

—Atamán —se acercó Hryts, el muchacho que prefería mirar a las chicas antes que usar el hacha—, ¿de verdad viviremos aquí? ¿O será solo por un tiempo?

Prókip miró a lo lejos. Sus ojos siempre veían más allá que los demás.

—Viviremos, Hryts —respondió suavemente—. Aquí echarán raíces nuestras vidas. Tal vez nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos y nietos sí. Y quizá también los hijos de sus hijos. La tierra recuerda a quienes se afianzan en ella.

Semén resopló:

—Hijos, nietos... Mira, Iván, el atamán ya habla de bisnietos, y él mismo parece no envejecer.

—No te burles —replicó Iván, que el día anterior dudaba y ahora hablaba con orgullo—. Si Prókip lo dice, así será. Esta tierra es fuerte. Lo siento en el corazón.

El río volvió a murmurar, confirmando sus palabras.

Al tercer día el empalizado rodeaba ya la colina, y la puerta estaba en su sitio, decorada con símbolos tallados: el sol, la cruz y un lobo estilizado para ahuyentar enemigos. Los cosacos construyeron una torre de madera desde la que se veía lejos: los campos, el bosque, el río. Los campesinos decían: «Ya no somos errantes, ahora tenemos nuestro castillo».

Solo la vieja Marta, sentada en un tronco, susurraba:

—Lo tenéis, sí... pero no olvidéis que esta tierra recuerda más de lo que creéis. Recuerda el dolor, la sangre y los tesoros escondidos.

Algunos se reían de sus palabras, pero por la noche, cuando el viento silbaba entre las rendijas, todos imaginaban una sombra más allá del foso, con ojos que brillaban en la oscuridad.

Cuando el empalizado se cerró en círculo y la puerta quedó firme, el atamán ordenó reunir a todos —cosacos, campesinos, mujeres y niños. El sol caía ya sobre el horizonte, y el cielo sobre el río ardía de cobre y oro. Los centinelas en la torre tocaron el cuerno, y el eco recorrió el valle, espantando a los cuervos.

En el centro, entre los troncos aún húmedos, colocaron una mesa cubierta con un lienzo. Sobre ella, una cruz, un viejo icono de la Virgen salvado de una iglesia quemada, y una vela ennegrecida, pero viva. El diácono Panás, con su sotana descolorida y un libro bajo el brazo, se aclaró la garganta.

—Hermanos y hermanas —dijo con voz fina pero clara—, no tenemos templo ni campanas ni bendición de los señores, pero tenemos corazón y fe. Que esta tierra sea nuestro amuleto, que el empalizado sea nuestro muro contra las desgracias, y que la torre sea nuestra oración al cielo.

Los cosacos inclinaron la cabeza, las mujeres cubrieron a los niños con los pañuelos para que guardaran silencio. El diácono abrió el libro, pasó las páginas amarillentas y comenzó a leer las oraciones. Su voz se elevó sobre todos, se mezcló con el murmullo del viento y el rumor del río, y parecía que los cielos escuchaban.

Prókip tomó el icono y lo alzó para que todos lo vieran. La luz del sol cayó sobre el rostro de la Virgen y este pareció sonreír.

—Juremos —dijo Prókip, con voz grave— que guardaremos este castillo como nuestro propio corazón; que recordaremos a los que mueran aquí y a los que nazcan; que no traicionaremos ni a nosotros, ni a la tierra, ni a la fe.

—¡Juramos! —respondió la multitud, y el estruendo de sus voces fue más fuerte que cualquier campana.

El diácono roció el empalizado con agua del río, santificando cada tronco. Los niños lanzaban flores y hierbas al aire, las mujeres esparcían granos de trigo para que nunca faltara.

Y cuando todo terminó, Prókip condujo en silencio a unos pocos cosacos hasta el lugar secreto donde, bajo las piedras, se abría la entrada al subterráneo. Encendieron una antorcha y miraron hacia abajo, a la oscuridad. Desde allí subía un aire frío y húmedo, como si la tierra exhalara antiguas memorias.

—Aquí guardaremos lo que debe vivir más que nosotros —dijo el atamán—. Y vosotros, hermanos, seréis testigos y guardianes.

Dejó caer al fondo un pequeño icono y un puñado de granos. La antorcha vaciló, y por un instante el fuego iluminó la pared, donde parecieron brillar dos ojos encendidos. Los cosacos se santiguaron sin decir palabra. Todos comprendieron: la leyenda acababa de comenzar.