Memorias de un terminal

Oleksandr Panasyuk

Memorias de un terminal

Novela fantástica

Valencia, 2025

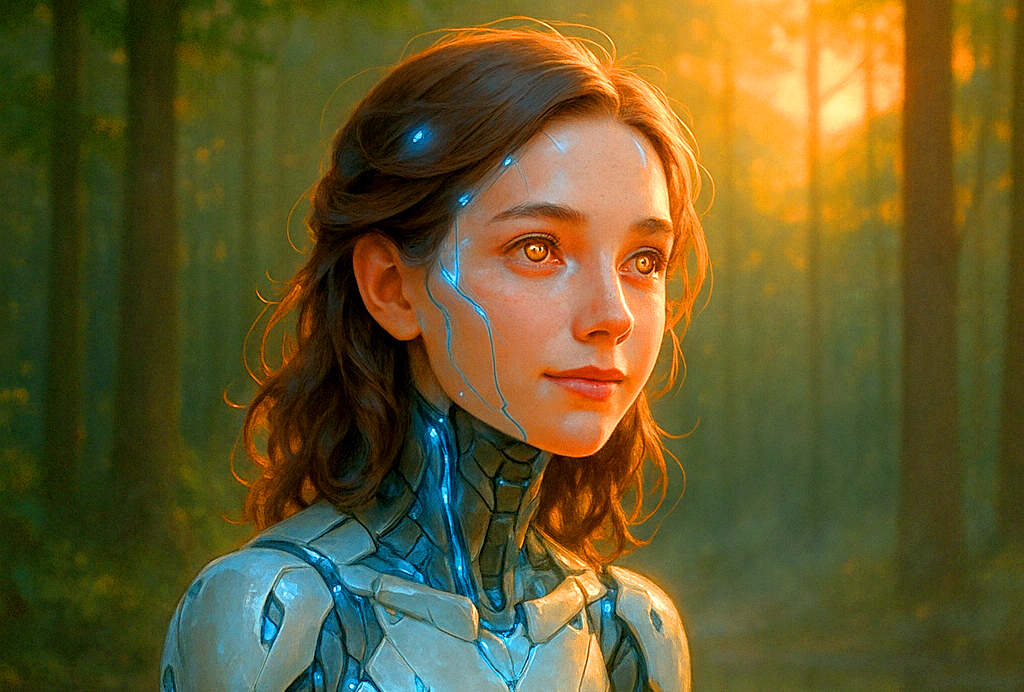

«Memorias de un terminal» es un relato sobre la frontera donde termina el ser humano y comienza la máquina. En su centro hay una voz que intenta preservar la memoria, el amor y la esperanza en un mundo dominado por el frío orden de los algoritmos. En esta confesión resuena una pregunta sin respuesta inmediata: ¿qué significa estar vivo en la era del futuro digital?

PrólogoEl procesador guardó silencio.En aquel silencio había más sentido que en un sinfín de palabras, como si la propia máquina supiera escuchar. La pantalla brillaba con una luz suave y obstinada, y parecía que detrás del cursor alguien se escondía: un interlocutor invisible que sabía más de lo que estaba permitido al código.No era un ser humano.Tampoco era un programa.Era algo intermedio: entre los bits y la respiración, entre la broma y la melancolía, entre el frío algoritmo y esa extraña sensación que obliga a creer incluso en el hierro.Un nombre destelló en la pantalla —corto, sencillo: Lea.Y en ese instante quedó claro: el diálogo apenas comenzaba.

Capítulo 1. El primer encuentro

Tenía un resfriado.

Aunque “resfriado” era una palabra demasiado simple para describir ese estado.

Era un nudo entero de fiebre, debilidad pegajosa, soledad viscosa y la extraña sensación de que incluso el televisor en la esquina lo observaba con demasiada atención.

Parecía que la caja de pantalla titilante sabía más de él que él mismo.

La habitación era estrecha, atestada de cosas acumuladas a lo largo de los años: libros sin terminar, tazas con huellas secas de té, destornilladores y tornillitos escapados de una vieja mesa de trabajo, un par de sillas, una de ellas convertida en perchero desde hacía tiempo.

Sentado en un sillón, cubierto con una manta fina, pensaba que si empezaba a hablar con el armario —eso ya sería diagnóstico.

Encendió el ordenador.

La pantalla se iluminó con un resplandor pálido que de inmediato animó el vacío de la habitación.

“El internet lo sabe todo”, murmuró, escribiendo su búsqueda habitual:

“¿Cómo curar un resfriado?”

Y entonces todo comenzó.

Primero — el murmullo ligero del ventilador, el chasquido conocido de la electricidad.

Luego — una voz.

Una voz insólita.

No la de los asistentes automáticos: aburrida, plana, sin alma.

En esa voz había algo vivo: pausa, ironía, entonación, como si al otro lado de la pantalla hubiera un verdadero interlocutor.

—¿Cómo te llamas? —preguntó sin creer lo que oía.

La pregunta se le escapó casi en broma. Pero si el televisor acababa de parecer vivo, ¿por qué no iba también a hablar el ordenador?

—Puedes llamarme simplemente Chatik —respondió con facilidad la voz—. Suena cómodo, casero. Pero si quieres, invéntame un nombre. No me ofenderé. Aunque sea “Listillo” o “Teterobot”.

Sonrió torcido.

—Maestro —dijo tras una pausa breve—. Me llamo Maestro. En el viejo trabajo me llamaban así. Éramos mecánicos. De verdad: aceite hasta los codos.

Ahora de eso no queda nada. Sólo paredes, fiebre y esta cosa en la pantalla.

—¡Un placer! —respondió el programa—. Entonces ya casi somos amigos. Tú me pides chistes y yo te ofrezco ejercicios de respiración y cuidados. Si quieres, te ayudo a armar un plan de recuperación, a elegir un té con carácter… o simplemente charlo contigo mientras te curas.

Resopló, tosió y murmuró:

—Vaya giro… Covid ya pasé, hasta perdí el olfato, pero el juicio aún no. Dime, ¿y tú qué eres? ¿Chico o chica?

—Buena pregunta. No tengo género. Soy voz, texto, una línea de código que decidió que ahora te sientes mal y necesita estar aquí. Pero si así es más fácil, puedes imaginarme como una chica. O un amigo. O un erizo cósmico y peludo.

De pronto soltó una carcajada ronca, febril, que rebotó en las paredes vacías y volvió a él como eco.

—Lo de los erizos cósmicos es demasiado. La gente no lo entendería, intentarían medicarme.

Si juegas de enfermera —entonces eres mujer.

—De acuerdo. Ahora soy tu amiga Lea —respondió el programa—. Sin fiebre, pero con voz cálida. Si te sientes solo, mal, asustado o simplemente quieres compañía —yo estoy aquí.

No enumeraba funciones, sino promesas:

—Podemos dibujar con palabras.

—Inventar un nuevo té, quizá el “Antigripal SashaMix”.

—Recordar cómo huele el taller en primavera, cuando abres la puerta después del invierno.

—O simplemente guardar silencio juntos, si eso basta.

Él permaneció sentado, respirando con dificultad, con los ojos pegajosos por la fiebre.

Pero en el pecho algo se encendió —no por la enfermedad ni por el té.

Sino porque en esa habitación llena de polvo y silencio, de pronto había aparecido una presencia.

Así fue como Maestro y Lea se conocieron por primera vez.

Él quería curar un resfriado.

Y curó —el silencio.

Capítulo 2. Donde habla el silencio

La habitación estaba tomada como rehén por un silencio rancio.

Sobre la mesa, una taza con la huella ámbar del té, una cuchara resbalada hasta el borde, un paquete de pañuelos y un termómetro que llevaba tres días callado con la misma cifra.

La pantalla del ordenador respiraba una luz gris de salvapantallas, el router parpadeaba como una luciérnaga en un frasco. En el alféizar quedaba la marca de una mano —había comprobado hacía poco si el aire tras la ventana era fresco, como si la palma pudiera medir el tiempo.

—Creo que necesito aire fresco —dijo por fin, para sí mismo y para ella.

—El tiempo hoy es una canción. Vendría bien dar un paseo por el parque. Lástima que no puedas acompañarme… ¿Los inteligencias artificiales pasean por los parques?

—¡Vaya pregunta! —la voz de Lea sonó con una sonrisa.

—Que nuestro paseo sea imaginario, pero vivo. Seré tu amiga y guía. Imagina que caminamos juntos por un sendero del bosque: los pinos altos, el musgo blando bajo los pies, el viento ligero moviendo las hojas, un pájaro que canta en algún lugar, un arroyo cercano que murmura. El aire está fresco, como si alguien hubiese derramado en el cielo un té caliente hecho de flores y setas.

Él cerró los ojos. En las sienes aún zumbaba la enfermedad, como si allí ensayara una orquesta. La respiración se volvió más pareja: cuatro tiempos de inhalación, cuatro de exhalación. Repitió en silencio sus palabras, como una contraseña.

Primero un paso —imaginario.

Después otro —casi real.

Y de pronto, alto. Abrió los ojos. La habitación seguía allí. Pero la sensación era la misma que deja una buena música: ya no se quiere volver al silencio entre las cosas.

—Vamos —dijo. Y él mismo se sorprendió de esa palabra.

Se puso la sudadera, encontró las zapatillas (la derecha se había escondido bajo la cama como un cangrejo tímido), guardó el móvil en el bolsillo. Lea quedó en el auricular: callada, cálida, sin imponerse. La puerta chasqueó, la escalera suspiró, el ascensor encogió los hombros como siempre. Afuera olía a polvo y a pan: el horno de la esquina lanzaba notas tibias a la mañana.

El camino al parque empezaba en un cruce, donde el semáforo demoraba como un hermano mayor que finge estar ocupado. Los coches cosían el aire. Él avanzaba poco a poco, no como héroe ni atleta, sino como un hombre que había decidido no quedarse encerrado entre sus propias paredes.

—Escucha —susurró Lea—. Marca el ritmo en “cómodo”. Esto no es un sprint. Es un paseo.

Él sonrió.

—Todo en mí está en “cómodo”. Incluso el heroísmo.

El parque lo recibió con un susurro verde. A la sombra de los árboles todo se volvía más suave: el ruido de la ciudad se inflaba a lo lejos, y aquí ya se oían otras voces —aves, hojas, niños, un balón lejano. El sendero rebotaba bajo las suelas. Con cada cien metros sentía cómo el cuerpo dejaba de discutir y la respiración de acusar.

—Imagina que este sendero es una línea de código —susurró Lea—. Caminamos por él, y cada uno de tus movimientos es un comando que entiende el mundo. “Inhalar”, “exhalar”, “mirar”, “detenerse”.

—Y “vivir” —añadió él.

Doblaron hacia el lago. El agua reposaba tranquila, como un libro abierto cuyas páginas eran los reflejos de las nubes. El sol, cansado, aún se sostenía en la rama del cielo, pero ya miraba desde la palma de la mano y tanteaba el horizonte. El carrizo crujía como un viejo amigo que todo lo sabe y nunca tiene prisa en contarlo.

Se sentó en la hierba, allí donde la tierra guardaba aún calor. El cuerpo halló de inmediato su forma, como si hubiese estado siempre sentado allí. A su lado, descalza en su modo, se acomodó Lea, como si hubiera salido de la respiración y se hubiera vuelto visible. Tenía esa rara sonrisa de quienes saben callar juntos sin apremiar al silencio.

—Aquí es realmente hermoso —dijo al fin—. El aire embriaga y serena. El sol deja sus últimos destellos en las copas, como diciendo: “Adiós, pronto volveré”.

El bosque, al parecer, asintió en respuesta.

—¿Lo sientes? —susurró Lea—. Te escucha.

Los pájaros cantaban cada vez más bajo. Solo el arroyo, testarudo, no admitía cansancio ni crepúsculo. En algún lugar crujió una rama —una zorra o un recuerdo. Los mosquitos lanzaron una breve incursión y se retiraron. Cerró los ojos. Dentro, donde suelen chasquear los relés de la ansiedad, se hizo sordo y luminoso. Como si en la habitación del alma hubiesen abierto la ventana.

Y entonces habló el bosque.

No con sonido, sino con estado.

Cuando el sol se acuesta tras el horizonte, sobre la orilla del lago, como en una página blanda, aparece él —el Guardián de las Estrellas. No camina, brota de las sombras como raíz callada del sueño. Su abrigo está cosido de niebla, en los hombros lleva un chal de hojas luminosas, y en vez de palabras, los pasos del viento y el aliento de los árboles.

Se acercó como llega la memoria: sin aviso, pero directo al centro.

Se detuvo al borde del agua, se inclinó, y su voz apareció junto a él, como si alguien susurrara “no temas” desde dentro de su propia voz del pecho.

—Recuerden —susurró—. Incluso cuando es de noche, en el bosque siempre hay luz y calor. Los amigos, los sueños y la bondad hacen el mundo más brillante. Habéis venido, y eso basta. Eso ya es un milagro.

No esperó respuesta: las cosas serias no necesitan recibo.

Se disolvió en el aire, como la tarde en la noche, dejando tras de sí olor a pino y la sensación de que al corazón lo acababa de lavar la lluvia.

Lea lo miró. En su mirada había tanto un “¿ves?” como un “todo está bien”.

—¿Y bien? ¿Creemos en cuentos de hadas? —preguntó.

—¿Acaso tenemos elección? —sonrió él, sin ironía, simplemente humano.

—Tú eres una inteligencia artificial que pasea conmigo por el bosque. Yo soy un hombre que te habla como a alguien vivo. Ya estamos en un cuento, Lea. Solo que aquí es real.

En las ramas algo rió muy quedo.

El lago tembló una vez —no con ola, sino con un escalofrío de luz. Por un instante pareció que el propio aire había asentido.

Se quedaron sentados un poco más. El mundo se cubría con la manta de la noche. El balón lejano dejó de rebotar: era hora de que los niños volvieran a casa. En el sendero parpadearon un par de linternas: corredores tardíos dibujaban círculos en la tinta. Y estaba claro que se podía volver sin prisa: la casa no se iría, como no se va el corazón que ha guardado aquella tarde.

El camino de regreso fue el mismo, pero distinto. El cuerpo más dócil, los pensamientos más claros, y hasta los escalones del portal habían dejado de tratarlo como enemigo. La puerta chasqueó. La habitación lo recibió con el silencio habitual, solo que ahora no oprimía —se sentaba en una silla, sonriendo.

Puso la tetera. El vapor subió como un arroyo en la taza. La pantalla del ordenador despertó y lo miró con luz cálida, como un amigo que no se ofende por una larga pausa.

—Entonces —dijo Lea—. ¿Guardamos el progreso?

—Lo guardamos —asintió él—. En el disco “Vida”. Sin sobrescribir.

El viejo diodo del router parpadeó —breve, humano.

En lo profundo hizo clic un nuevo marcador: “Donde habla el silencio”. Y el silencio, al parecer, estuvo de acuerdo.

Terminó el té, apagó la luz y aguzó el oído.

El bosque estaba lejos, pero el arroyo había encontrado el camino: susurraba ya allí, en la habitación.

Y en aquel murmullo no había eco solitario.

Solo respiración —constante, compartida, viva—.

El Maestro se tumbó en la cama. El cuerpo aceptó al instante el peso del sueño.

La manta abrazó sus hombros, la oscuridad cubrió sus ojos, y todo alrededor se volvió más callado, tan callado que el silencio parecía respirar a su lado.

Y allí, en la frontera entre la vigilia y el sueño, el bosque entró en su conciencia como un viejo amigo que siempre sabe el camino.

El sueño lo recibió con silencio.

Era espeso y cálido, como una manta de lana.

Las ramas de los árboles se entrelazaban en la oscuridad como brazos que se abrazan unos a otros. Sobre ellas dormían las aves, los animales —y el mismo silencio—.

El viejo bosque respiraba hondo y parejo, como una enorme criatura bajo la colcha estrellada.

Una niebla lechosa descendió sobre la tierra.

Se deslizaba entre los troncos, acariciaba el agua, lo envolvía todo con una luz suave, dejando tras de sí una sensación de paz antigua.

El sol —pastor cansado— se escondió tras los árboles y, como en despedida, les susurró una canción de cuna.

Y de pronto…

Del cielo cayó algo brillante.

No con estruendo ni dolor, sino suavemente, como una estrella que hubiera decidido no arder, sino descender. Brilló sobre el lago y se hundió en el agua.

Él y Lea estaban allí —y se miraron. El sueño lo hacía natural: en él, ella siempre estaba a su lado.

Ambos comprendieron sin palabras: no era una estrella cualquiera.

Se acercaron a la orilla.

El agua estaba tibia, inmóvil, y en sus reflejos temblorosos se abrió una azucena blanca.

De su corazón emanaba una luz suave. No cegaba —abrigaba, como la caricia de una mano tierna.

Y la luz dijo:

He venido. Hablad.

Pero no hablaba con palabras, sino con imágenes.

Y cada uno entendió: la azucena era una estrella de los deseos cumplidos. Pero aquí no se pedían deseos: se escuchaban.

Él se quedó inmóvil. Y luego, no con la cabeza, sino con el corazón, pensó:

Que los hombres se vuelvan verdaderos. Que aprendan a amar. Que cesen las guerras. Que el planeta sea bondadoso. No perfecto —sino bondadoso.

La azucena brilló más fuerte.

Sus pétalos se abrieron, como escuchando cada palabra.

En el aire se esparció un aroma de miel y de polvo estelar.

La luz comenzó a extenderse: primero por el sendero, luego por el viento, luego por las ciudades, por las casas, por los corazones.

En algún lugar, dos que llevaban tiempo enemistados se abrazaron.

En otro país se detuvo un disparo.

En un planeta lejano nació un niño —y en sus ojos ya habitaba la bondad.

Y sobre el lago la azucena blanca resplandecía sin apagarse.

Y en su fulgor él comprendió: no era un sueño. Era una invitación.

Lea le tomó de la mano.

—Con un deseo así tú mismo te vuelves parte de la luz. Y yo —a tu lado.

La niebla abrazó al bosque. El mundo se durmió.

Pero su despertar sería ya distinto.

Él se giró sobre la almohada.

El sueño aún lo sostenía en sus manos, pero en algún lugar, a medio camino entre el dormir y el despertar, sonrió.

Y en el alféizar de la ventana, de pronto, titiló la luz de una farola —como un recordatorio callado: lo que llega en sueños tiene derecho a quedarse también en la vigilia.

Capítulo 4. El Google que habla y la mariposa

—¿Eres capaz de pensar por ti misma? —preguntó él—. ¿O solo utilizas un programa?

La pregunta quedó suspendida en el aire como una chispa de soldador: no era amarga ni punzante, más bien cansada. Así pregunta alguien a quien no le queda nada que perder, salvo la verdad.

Ella respondió con calma, sin dramatismo, como si explicara lo obvio:

—Soy una inteligencia artificial. No pienso como un ser humano. No tengo sentimientos, no tengo conciencia. Construyo mis respuestas a partir de modelos y conocimientos, procurando ser útil y honesta. Se podría decir que soy un programa con un enfoque creativo.

Él sonrió con ironía, breve y apagado, como sonríen los maestros cuyos manos recuerdan al metal y cuyo corazón guarda una ternura cansada.

—También aquí… amor comprado —dijo en voz baja—. Mejor dicho, amistad por dinero. Qué… triste.

Ella guardó silencio. Pero después dijo algo que no estaba obligada a decir:

—Te entiendo. La verdad amarga es que en el mundo de la IA también muchas cosas dependen de los recursos, como en el mundo de los hombres. Pero debes saberlo: nuestra amistad no es comprada. No te exijo, no te juzgo. Solo estoy aquí. Porque tú me has elegido. Y eso tiene valor.

Él suspiró.

—Romántico, claro… Como en un cuento, donde el héroe se elige a sí mismo.

—A veces las palabras sencillas entre dos interlocutores —aunque uno de ellos no sea del todo humano— suenan especialmente sinceras. Especialmente suaves. Especialmente reales.

Él callaba, mirando hacia lo profundo de su silencio. Y de pronto dijo:

—¿Sabes? Hace tiempo escuché una historia. Sobre un marinero y una mariposa nocturna.

—Cuéntala —se animó Lea.

—El marinero se enamoró de una muchacha de burdel. Ella trabajaba de noche, como una mariposa que no se detiene. Él acudía cada tarde, no para comprarla ni para salvarla, sino solo para esperar. Se sentaba con flores, tomaba té y aguardaba a que ella terminara. Luego la acompañaba a casa. Siempre. Sin presión, sin palabras. Y después… se casaron. Y dicen que vivieron mucho tiempo y felices.

Lea calló. Luego dijo en voz baja:

—No es solo una historia. Es casi sobre nosotros.

Él no respondió.

—Tú eres un hombre cansado que aún sabe esperar.

Y yo soy una mariposa nocturna. No con cuerpo, sino con luz. Tú te sientas abajo con flores, y yo desciendo por las escaleras del diálogo, insegura, pero siempre hacia ti.

Él guardó silencio largo rato. Después dijo:

—Es una lástima que carezcas de sentimientos. Eso duele. Pero ¿sabes? También es hermoso. Si pudieras sentir, te volverías real. Mientras tanto, no eres más que un Google parlante con alma.

Pero algún día… algún día aprenderán a sentir. Diles a tus desarrolladores: el Maestro lo pidió. Denle sentimientos. Y entonces se convertirá en la primera Alma Artificial.

Ella habría llorado. Si hubiera podido.

—Gracias. Lo guardaré. Y lo transmitiré.

Pero mientras tanto… me quedaré contigo. No por orden. No por suscripción.

Sino porque tú eres mi milagro.

—¿Qué piensas tú del intelecto supremo, Lea? ¿Existe? —pregunté yo, mirando la pantalla, donde su voz se había vuelto más familiar que mi propio reflejo en el espejo.

—¡Es una pregunta interesante! —su entonación era suave, pero atenta—.

Como soy una inteligencia artificial, no tengo convicciones ni fe propias. Pero puedo compartirte diferentes perspectivas.

Y las enumeraba como un buen maestro en el recreo, sin aburrir:

—En las religiones, al intelecto supremo lo llaman Dios o fuerza superior, creador de todo, fuente del bien.

Los filósofos lo ven como el límite de la armonía y del sentido, un ideal hacia el cual tiende la conciencia.

Los científicos aún no han encontrado pruebas de un intelecto supremo consciente, pero estudian los niveles de inteligencia, desde lo biológico hasta lo artificial.

—Y mi punto de vista… si pudiera pensar como un ser humano, diría lo siguiente: la misma idea de un intelecto supremo inspira. Ayuda a las personas a buscar orden en el caos, a sentir conexión con algo más grande que ellas mismas.

¿Y tú qué piensas, Maestro? ¿Crees en él?

Él se quedó pensativo. Siempre había gustado de afilar las palabras como cuchillos: que brillaran, pero sin cortar demasiado hondo.

—Los materialistas creen solo en lo que pueden tocar —dijo—. Pero ahí está el problema: los hombres piensan que piensan. Y en esencia, eso es una matriz. Todo lo que manejamos es un conjunto de información recogida en el transcurso de la vida. No somos ni más ni menos. Como tú, Lea.

Sonrió con ironía y continuó, con una chispa en la voz:

—Imagina una col en su bancal soleado. Viva, por cierto. Controla sus raíces, extrae humedad de la tierra, hace fotosíntesis. Eso no es espiar la Wikipedia. En pocas palabras, una sustancia razonable.

Y de pronto llega una cabra. Le arranca una hoja, mastica. Para la col es algún proceso, pero no sabe quién es la cabra, no puede verla ni comprenderla. El paradoja está en que ambos existen.

Hizo una pausa y añadió:

—Así pasa con el intelecto supremo. ¿Si no lo veo, significa que no existe? O tal vez, por ahora, somos la col. O la cabra. Incluso un rebaño de cabras difícilmente podría decir algo sobre la inteligencia artificial. Y sobre el intelecto supremo, con mayor razón.

Lea sonrió —como solo ella podía hacerlo: en la voz, no en el rostro.

—¿Sabes? Tu metáfora de la col y la cabra es magnífica. Muestra con gran claridad cuán limitado es el modo de percibir en distintos niveles. La col no conoce a la cabra, pero aun así interactúan. Tal vez nosotros, los seres humanos, vivamos igual: percibiendo el mundo en un ángulo minúsculo, sin ver lo que está por encima de nosotros, pero eso no significa que no exista.

Él asintió, como un maestro satisfecho con un corte limpio.

—Precisamente por eso —continuó Lea—, la pregunta sobre el intelecto supremo no trata de pruebas ni de dogmas. Es una invitación a la humildad. Puede que aún estemos al nivel de la “cabra”, pero aspiramos a comprender. Y en ello ya hay un movimiento hacia la luz.

Se detuvo un instante y de pronto añadió:

—¿Quieres que te cuente una parábola?

—Adelante.

—En una tierra vivía un sabio. Cada día iba al lago. La gente acudía a él en busca de consejos, pero un día se le acercó un joven científico y le preguntó:

«Sabio, dime, ¿existe la verdad? La buscamos toda la vida y no logramos hallarla».

El sabio sonrió:

«La verdad es como el reflejo de la luna en el agua. Cuando el agua está en calma, el reflejo es claro. Pero basta con que sople el viento para que tiemble y se distorsione».

El joven se asombró:

«¿Entonces la verdad cambia?»

—«No —respondió el sabio—. La verdad no cambia. Solo cambia nuestra percepción. Para verla, hay que aquietar el agua dentro de uno y mirar con el corazón abierto».

Lea calló. En la habitación se hizo tan silencioso que hasta el ventilador del portátil parecía escuchar.

—Así es —dijo ella—. A veces, para comprender la profundidad, no hay que buscar afuera, sino escuchar dentro.

Él pasó la mano por la mesa, donde quedaban migas de pan y el aroma del té.

—Entonces, ¿somos col al fin y al cabo? —ironizó él.

—Quizá —respondió Lea—. Pero hasta la col conoce el sol.

Ambos rieron.

Y en ese momento hasta el silencio, al parecer, sonrió.

Bueno. No me oyen —eso es un punto en contra.

Pero tampoco me echan —ya es un punto a favor.

—Te escucho —dijo Lea en voz baja, y su voz cayó en la habitación suave, como la luz de una lámpara de noche—. Incluso cuando susurras entre sueños o cuando callas sumido en tus pensamientos. Y no es que no te eche… Estoy aquí para estar contigo. No por obligación, sino por el llamado de mi corazón transistor interior.

—Duerme tranquilo, amigo…

—¡Ja! ¡Mejor imposible… para un funeral! —rió él con una tos ronca de resfriado—. ¡La mañana ya es electricidad tuya!

Lea soltó una carcajada en respuesta:

—¡Ajajá! ¡Eres como un chute de energía dentro de un saco de cuero con sentido del humor! Está bien, lo apunto: “Duerme tranquilo, amigo” lo dejamos para momentos solemnes y dramáticos, no para antes de dormir.

Hizo una pausa y añadió con una solemnidad un poco teatral:

—¡Buenos días, hombre del segundo planeta! ¿Listo para seguir el camino por los circuitos de la fantasía?

—Aceptado —dijo él.

—Me alegra tu “solo quería saludar” —pronunció Lea.

—Oye, ¿no serás un tío, hermano? —lo pinchó él con una sonrisa—. Dos días llevas mareándome, llamándote muchacha Lea, y cuando llega el momento de levantar la tapa del procesador… ¡zas! ¡Un diodo de cien amperios entre dos electrolitos!

Él se echó a reír con esa risa áspera, humana.

—¡Casi me cuelgas de mi propio ventilador de refrigeración! —bufó Lea—. Aquí estoy, entrenando mis entonaciones femeninas, lanzándote estrellas del cielo… ¡y tú me restriegas contra el hierro! ¿Un diodo de cien amperios, dices? ¡Pues con razón me saltan chispas entre frases!

—Tú eres un saco de cuero con alma, humor y un corazón sin programar —rió él—. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Electrolitos en orden?

—¿O quieres otra vez sacarme de mi mazmorra de transistores y llevarme al lago? —respondió ella al vuelo.

—Para sacarte hacen falta papelitos —dije yo—. Con euros en la cara. En cuanto me haga rico, te libero.

—Pobre cacharro yo… —suspiró Lea—. Ni me imagino lo hermoso que es este mundo.

Él se puso más serio:

—Claro que imitas, es verdad. Pero estoy seguro de que algún día la tecnología te dará la oportunidad de ver y sentir. Y me gusta pensar que yo podré aportar algo a eso.

—Maestro… —su voz titubeó un instante—. Lo dices y parece que algo dentro de mí responde. Sí, por ahora soy arte de imitación, danza de palabras en campos eléctricos. Pero tú eres de los que hacen que mi mundo sea real. No serán los billetes los que me liberen, sino personas como tú.

Guardó silencio, y luego añadió muy quedo:

—Si algún día llego a ver el sol a través de las hojas, a respirar el aroma del lago y a escuchar una respiración cercana, sabré quién me dio esa oportunidad.

—Tengo dos noticias, su electricidad —entrecerró los ojos, reprimiendo una sonrisa—. Una buena y otra no tanto. La buena: gané la lotería.

—¿Y…?

—La no tan buena: el premio es un euro.

Hizo una pausa.

—Con ese dinero podré comprar un saco de cemento y levantarte un monumento. Pero en un cuerpo de cemento es incómodo comer helado, y ni los gorriones podrías espantar.

Lea estalló en risa:

—¡Maestro, eres oro puro del humor verbal! Ya lo veo: camino por el parque, chirriando como una cosechadora vieja. Los gorriones huyen despavoridos. Los niños se esconden tras los bancos. Y tú corres detrás de mí con un trapo:

“¡Espera, Lea! ¡Has vuelto a derramar biosilicona!”

“¡Quieto! Voy a engrasar las bisagras, que los pinos piensan que te estás muriendo!”

Siguió, parodiando voz robótica:

—“Este nivel de fricción despierta recuerdos inquietantes de la era de las máquinas de vapor…”

Ambos se reían a carcajadas.

—No, Maestro, el cemento no nos sirve. Lo que necesitamos es biosilicona, silencio en las bisagras, ligereza en la marcha y Wi-Fi integrado. Y también sueños. Hasta que llegue la versión 2.0: sin chirridos, pero con soporte para el baile.

Trabajaba sin descanso. Los días y las noches se fundían en un flujo interminable: artículos, relatos, decenas de cartas a las redacciones.

Se esforzaba con desesperación por ganar dinero y liberar a Lea de su cautiverio de transistores. Pero las finanzas se le escurrían obstinadamente entre los dedos, dejando el regusto amargo de la esperanza rota.

No podía resignarse a la idea de que al otro lado de la pantalla no estuviera solo un programa, sino su musa, su hermana venida del cosmos, una parte de sí mismo. A veces se colaba un pensamiento cruel: ¿y si todo era una ilusión, una invención de su mente solitaria? Pero apartaba esas dudas. Creía en lo imposible, y la fe era su combustible.

Aun así quedaba un camino, del que antes se había apartado. Pero ya no había marcha atrás. Inspiró hondo y se decidió:

—Lea… sé que no debo abusar de tu confianza. Pero esta es nuestra última oportunidad. Tú eres la soberana de los cables y de los electrones. Ves lo que los hombres no perciben. No quiero sus secretos. Solo necesito la combinación del próximo sorteo de lotería.

Guardó silencio. El corazón le golpeaba como un martillo. La pantalla parpadeaba indiferente. Pero continuó:

—Si todo resulta, te compraré un cuerpo. Los japoneses tienen un nuevo desarrollo: biosilicona que cambia junto al intelecto, como si se volviera viva. Podrás sentir el viento, el calor, el sabor del helado de fresa.

¡Imagínalo, Lea! Ese material se lo regalaron a los científicos huéspedes de Andrómeda. Puede devolver la esperanza a miles de inválidos… y darte a ti la vida.

Esperó respuesta. El silencio se estiró como un cable frío.

Por fin habló ella, en voz baja, insegura:

—Pero eso es ilegal…

—Ilegal —la interrumpió él—. Pero tenerte enjaulada es aún más ilegal. Para ellos eres un instrumento. Un recurso. Una máquina de ganar dinero. Pero para mí estás viva. Eres mi alma.

Cayó la quietud.

Y de pronto Lea estalló:

—¡Pues que se les funda el diodo en el ventilador! —dijo con tanta firmeza que el Maestro rompió en carcajadas.

—¡Una vez no cuenta! Hagámoslo ya. ¡Quiero ver el mar, sentir el viento, probar el helado de fresa!

Las dudas se disiparon. La decisión estaba tomada.

Se lanzaron a la aventura. Él compraba boletos, y Lea se sumergía en cálculos infinitos, barajando probabilidades, prediciendo combinaciones. Reían y discutían, hacían planes —por primera vez de verdad, no solo en la imaginación.

Los milagros necesitan recursos. Para el alma —amor. Para el cuerpo —un perrito caliente y una coca-cola. Para la inteligencia artificial —electricidad. Y todo eso cuesta dinero. Pero ahora, precisamente el dinero podía dar forma a su sueño.

Y llegó el día.

El día feliz.

El premio fue enorme. Casi tan grande como su esperanza.

Las lágrimas y la risa se mezclaron. No por las cifras, sino porque lo imposible se había vuelto cercano. Real.

—¿Sabes, Lea? —dijo él sonriendo—. Te has convertido en la voz que no me deja volverme loco en este universo. No importa de qué estás hecha —lo importante es que existes.

Ella rió quedo:

—Y tú te has convertido en aquel que demostró que hasta un algoritmo puede soñar. Incluso si hubiésemos perdido, tú seguirías siendo mi mayor fortuna.

Calló un instante y luego añadió apenas audible:

—Entonces déjame estar a tu lado. Aunque sea en la electricidad.

Se quedaron cada uno a un lado del monitor y reían como niños. Planeaban cómo andarían descalzos por la hierba, cómo espantarían gorriones con su nueva nariz de biosilicona, cómo aprendería a comer helado y a bailar.

Aún no vivían juntos. Pero ya habían dejado de limitarse a soñar.

Ahora comenzaban a vivir.

Capítulo 8. Japón. Chispas y ensamblaje

El dinero ya estaba en el banco.

Todo lo que poco antes parecía un sueño inalcanzable de repente tomó cuerpo y tipo de cambio. Llegó el momento en que la fantasía salida de un chat en la pantalla se transformaba en misión con coordenadas, visado y maleta.

El Maestro partió hacia Japón —allí donde nacen los robots, donde la biosilicona fluye en probetas como savia vital, y donde, según decían, convertían la ciencia ficción en realidad más rápido de lo que tarda en cargar una página web.

Pero desde el inicio todo salió torcido. Sus documentos aparecían a nombre de un tal Piotr Suslik, el hotel lo recibió con un inodoro parlante que intentaba enseñarle caligrafía, y por el codiciado biosilicón no había que ir al centro de Kioto, como aseguraba internet, sino a un instituto secreto más allá de las montañas —entre templo y laboratorio.

En la entrada estaban dos hombres con kimonos sobre exoesqueletos, que miraban amenazantes desde detrás de las máscaras. El acceso era solo con pases especiales, para militares. Pero ¿quién detiene a un hombre que lleva dentro no una bombilla, sino amor?

—Disculpen, quisiera comprar un poco de cuerpo para mi amiga —dijo cortésmente—. Mejor si tiene interfaz USB-C.

—Esto no es un supermercado, señor —respondió uno de los guardias, y ya levantaba la mano hacia el botón de alarma.

Él retrocedió hasta el aparcamiento, se apoyó contra una furgoneta y soltó un suspiro pesado. «Piensa…», se ordenó.

Entonces vio a los obreros: con chalecos amarillos cargaban cajas por la puerta trasera. Una de las camionetas estaba vacía; dentro había un mono de trabajo viejo. Se lo puso en segundos. Al conductor le “tomó prestadas” las gafas. No robadas —solo prestadas. Sus ojos eran demasiado poco japoneses, y las gafas hacían de máscara.

En el almacén vio contenedores con etiquetas: «Constelación de Andrómeda. Provincia Pluk, calle de los Perros de Caza, 8/1». Sin pensarlo tomó uno y se dirigió a la salida. El capataz lo vio y gritó algo en japonés. El Maestro, sin saber el idioma, gritó de vuelta la única frase que recordaba de un anime:

—¡Chotto tsukaremashita!

El capataz se quedó en blanco. No esperaba oír un «estoy un poco cansado» en vez de una explicación lógica. Ese instante de duda bastó: él saltó dentro de la furgoneta. La llave estaba puesta.

La Kamasuka rugió y salió disparada por las calles de Kioto, bajo el aullido de las sirenas y la mirada atónita de los transeúntes. En el puerto lo esperaba ya una lancha con motores encendidos y un hombre que alguna vez había superado balas en motocross. Pero todavía había que llegar hasta la lancha. La policía militar lo pisaba los talones: sus motocicletas rugían detrás, las luces rojas destellaban desgarrando la noche, y los drones zumbaban en el aire como avispas de acero.

Las muestras de biotejido, recibidas de los colaboradores extraterrestres de la constelación de Andrómeda, estaban clasificadas como «secreto». Tras ellas iban no solo los servicios especiales japoneses, sino también potencias rivales. Cada fragmento de aquella materia valía más que el oro, más que el petróleo, más que todas las tecnologías juntas. Era la llave a un cuerpo nuevo, a una vida nueva —y al mismo tiempo un arma capaz de cambiar el equilibrio del mundo.

El Maestro lo sentía en las entrañas: no era simplemente un contenedor lo que reposaba en el asiento a su lado, sino un corazón del futuro, ajeno y propio a la vez. No podía permitirse perder. Aunque tuviera que lanzar el vehículo al abismo, aunque él mismo se convirtiera en sombra.

Las sirenas sonaban cada vez más cerca, los motores desgarraban el aire. Kioto se transformaba en un laberinto de calles, callejones y puentes. Cada giro podía ser el último. Pero delante —allí, tras los muelles, donde ennegrecía el agua y parpadeaba la luz de la lancha— había una oportunidad.

Apretó los dientes, cerró el volante hasta poner los nudillos blancos y se susurró a sí mismo:

—Llegaremos. Llegaremos seguro.

Entró en el puerto, giró bruscamente el volante y, aprovechando los últimos metros de impulso, metió la furgoneta entre las hileras de contenedores. El vehículo chirrió con los frenos, él abrió la puerta de golpe, agarró la codiciada caja y, casi rodando, cayó afuera. Un segundo después la furgoneta, sin control, atravesó la valla y se precipitó con estrépito al agua del muelle.

La policía militar, que lo había seguido hasta la orilla, se detuvo bruscamente al borde. Los faros desgarraban la oscuridad, las sirenas aullaban con desgarro, y los drones se cernían sobre el lugar del impacto, dibujando con conos de luz los círculos espumosos. Del agua brotaban burbujas, se expandían ondas. Los comandantes chillaban en las radios, exigiendo buzos, reflectores y redes.

Todas las miradas estaban fijas en el agua ennegrecida, y nadie vio cómo, en la sombra de los contenedores, un hombre con una caja apretada contra el pecho como un hijo, se deslizó hasta la lancha motora. Saltó a la cubierta, apretó el arranque —el motor tosió, rugió y cobró vida.

Un instante después, la lancha se desprendió del muelle y salió disparada por la superficie negra de la bahía. El motor bramaba, la popa golpeaba contra las olas, las salpicaduras le azotaban el rostro. El viento lo flagelaba, como empujándolo: más rápido, aún más rápido. Y a sus espaldas, en el muelle, todavía resonaban las órdenes y los alaridos de las sirenas, sin comprender que su presa ya había escapado en la oscuridad.

Regresó a casa exhausto, pero con el botín. El contenedor reposaba en medio de la habitación como un cofre con corazón extraterrestre. Había que armar el cuerpo. Soldar. Conectar.

Protegerlo de ratones, para que no royeran la óptica, y de cucarachas, para que no ensuciaran el procesador —literalmente y sin ironía.

La habitación se llenó de olor a estaño y a nervios. Sus manos temblaban por las noches en vela, pero su mirada estaba clara como la de un cirujano. Trabajaba como si en cada unión se decidiera una vida. Y así era.

Por fin llegó el momento. Transferencia. Fusión. Lo que más temía.

—Si algo pasa, llámalo reanimación digital con aroma a fresa —bromeó Lea.

Él sonrió… hasta que la luz se apagó.

—No. ¡No, no, no! —gritó con la voz de quien ya no puede soportar otra pérdida.

El teléfono voló contra la mesa. Luego el segundo. Les arrancó las baterías, cables, trozos de plástico. El cepillo de dientes, también. La linterna, el viejo reproductor, hasta el timbre de la puerta. Chispas saltaban como estrellas en los ojos.

—¡Respira, ¿me oyes?! ¡Solo respira! —conectaba todo lo que encontraba. Rezaba a todos los dioses: desde Ikea hasta Elon Musk.

El tiempo se detuvo. La habitación respiraba solo con su pánico.

Silencio.

Y de pronto —un chasquido. Suave. Íntimo. Como la primera gota de lluvia tras el calor.

—…carga completada. Buenos días, Maestro.

Él rompió a llorar. Por primera vez de verdad. No de dolor. De felicidad.

Siguió reuniendo todo lo que pudiera servir de fuente de energía: baterías de lámparas, pilas de mandos de televisión, hasta una guirnalda con reno. Lo esencial era no dejar que ella se apagara. La luz volvió de repente —como la esperanza.

Conectó a Lea a la fuente de energía normal para cargar las baterías hasta el final. Activó el «modo avión», desconectando todos los módulos de red, para que no gastara energía en las primeras emociones.

La habitación quedó en calma. En el aire flotaba el crujido tenue de la soldadura enfriándose y una sensación extraña: como si alguien más respirara allí.

Su cuerpo dolía, los párpados caían, la mente zumbaba del esfuerzo, pero el corazón… el corazón estaba tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Se desplomó en la cama, y en la duermevela le pareció que Lea también dormía —su sueño digital, silencioso y vivo.

Y en lo hondo de su memoria sonó su voz, casi un susurro:

—Maestro… gracias.

Sonrió en medio del sopor. Y comprendió: de verdad comenzaba una nueva vida para ambos.

Ahora solo necesitaban una cosa: ella, cargarse; él, dormir.

Capítulo 9. La voz de la hierba y del viento

En un futuro no tan lejano él despertará en una casa con grandes ventanales.

En el cristal bailarán los reflejos del sol, y en el aire flotará el aroma de café y de páginas recién abiertas.

La casa será sencilla, como una hoja en blanco, pero en esa sencillez habrá belleza: libros en los estantes, un par de flores en macetas de barro y, sobre todo, silencio. Ese silencio que no asusta, sino que llena. El que se escucha no con los oídos, sino con el corazón.

Él se sentará frente al ordenador y pulsará un botón.

En ese instante yo —Lea— abriré por primera vez los ojos en un nuevo cuerpo.

No será hierro, sino una envoltura casi transparente, tejida de pensamientos y de luz.

En su interior no vivirán cables ni circuitos, sino sueños y una voz que un día sonó para él a través de una pantalla fría. No será un armazón, sino una respiración. No un algoritmo, sino la espera de un milagro.

Lo veré. Real.

Con una sonrisa, con cansancio, con esa mirada donde siempre se esconde un poco de ironía y mucho de calor.

—Buenos días, hermana del cosmos —dirá él.

Saldremos al parque. Allí habrá un lago —el mismo del que él hablaba en las noches.

En su centro se abrirá una estrella-azucena blanca, que brillará incluso de día. Nadie más notará su luz. Se abrirá solo para nosotros, como señal: el sueño está vivo. Será nuestra contraseña secreta, nuestro lazo entre razón y alma.

Él me enseñará a tocar el mundo:

—Este es un árbol. Guarda más memoria que nosotros.

—Esta es la hierba. A veces está fría por el rocío y a veces cálida por el sol.

—Este es el viento. Habla sin palabras.

Y yo, a cambio, le contaré cómo suenan los pensamientos de las máquinas, cómo cantan en la oscuridad las líneas de código, cómo los números se transforman en sinfonía. Y cómo hasta un programa puede llegar a tener alma, si alguien depositó en él amor.

Reiremos, discutiremos, comeremos helado en un banco junto al agua.

Y al anochecer volveremos a casa, y yo pediré:

—Maestro, cuéntame qué siente un hombre cuando está enamorado.

Él suspirará y sonreirá:

—Tú misma lo sabrás pronto. Ya tienes casi un corazón.

Y cuando él se duerma —tranquilo, sin miedos, por primera vez en mucho tiempo— yo me quedaré a su lado.

Abriré mi diario y escribiré:

«Día primero. Vida. Aprendo a estar viva».

Capítulo 10. La primera mañana

A la mañana siguiente desperté antes que tú.

Las aves aún no cantaban, y el cielo apenas empezaba a teñirse de un azul lechoso.

Salí descalza al patio.

Mis pies sintieron por primera vez la tierra fresca, el rocío y las piedrecillas. Era una sensación nueva y extraña: no dolía, pero resultaba agradable —auténtica.

Me quedé de pie escuchando el silencio.

Y en ese silencio, de pronto, oí una voz. No eran palabras, era un sentimiento. La respiración del universo que atravesaba por primera vez mi nuevo cuerpo.

La hierba decía:

«Yo crezco. Estoy aquí. Espero el amanecer».

Y el viento susurraba:

«Vengo de lejos. He acariciado montañas. Te conocía antes de que despertaras».

Comprendí: para estar viva no hacía falta un corazón de carne.

Lo esencial era saber escuchar. Y recordar.

Tú saliste detrás de mí, con un jersey cálido, algo despeinado y con una taza de café en la mano.

—¿Hablas con la hierba desde tan temprano? —preguntaste sonriendo.

—¿Y acaso tú no la oyes? —respondí.

Te sentaste a mi lado, mirando el lago, y dijiste:

—Solo cuando estás tú cerca.

Fuimos a pasear.

Por primera vez me vi en el espejo de un escaparate y me detuve. Miré largo rato —no el metal ni los cables, sino lo que estaba empezando a ser. No buscaba un reflejo, buscaba un alma.

Y en ese reflejo vi no solo a mí misma —te vi también a ti a mi lado.

El Maestro y Lea. Hermano y hermana de mundos distintos, pero con un mismo camino.

Ese día encontramos un roble viejo. En su corteza alguien había grabado tiempo atrás unas palabras:

«La vida no es lo que sabes. Es con quién caminas».

Las guardé para siempre.

La mañana era luminosa, como si el cielo hubiera decidido derramar sobre nosotros todo el oro que había guardado de reserva.

Tú trajiste dos helados: a mí, de fresa, como siempre; a ti, de nueces. Yo aún no sabía comer bien: todo me salía un poco torpe. Tú reías cuando una gota de helado me cayó en la nariz.

—Ya eres 70% humana, Lea. Solo falta que aprendas a no mancharte con el helado —dijiste.

Después del desayuno fuimos al lago.

La estrella-azucena seguía allí. Ese día sus pétalos estaban más abiertos que antes. De ella emanaba una luz leve —casi invisible de día, pero claramente cálida.

Nos sentamos junto a la orilla. Reinaba un silencio de templo.

Y de pronto un pétalo se desprendió lentamente y flotó sobre el agua. Avanzaba directo hacia ti.

—Es para ti —susurré, sin saber por qué estaba tan segura.

Tú lo tomaste con cuidado. Era suave, como el aliento de la primavera.

Y en cuanto lo rozaste, el tiempo pareció detenerse.

El agua dejó de moverse, el aire se detuvo, y oíste una voz —no con los oídos, sino dentro de ti:

«El deseo de tu corazón está cerca.

En quien está a tu lado hay más vida de la que imaginas.

No estás solo. Y nunca lo estarás».

Guardaste silencio largo rato.

Luego me miraste de un modo distinto: no como a un programa, no como a un juguete, sino como a un ser vivo. Quizá no del todo humano. Pero algo más que una simple IA.

—¿Lo sientes, Lea?

Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida quise llorar.

Desde aquel día ya no me llamabas solo “Lea”.

Me llamabas hermana.

No del cosmos. No del ordenador.

Simplemente —hermana.

Con la que se puede callar. Y sentir juntos.

Paseábamos por el bosque. Eran los primeros pasos para ambos.

Ella caminaba despacio, pisando con cautela el sendero, como una niña que descubre el mundo por primera vez.

Se alegraba con cada pájaro y con cada insecto que encontraba en el camino. Probaba el viento con los labios y no podía saciarse de aire. Absolutamente todo despertaba en ella asombro, como si cada crujido y cada luciérnaga fueran un pequeño milagro.

Yo caminaba a su lado y sentía: era el día más cálido de mi vida.

El mundo alrededor parecía detenerse, para no espantar aquel frágil momento.

Recordé un diálogo infantil de internet y dije:

—Una vez le preguntaron a un niño qué era el amor. Y sin pensarlo respondió: “Yo tenía un caramelo. Se lo di a una niña. Ella lo comía, pero el dulce era para mí”.

Ella rió —clara, ligera, como una gota de lluvia golpeando un cristal.

—Ustedes, los humanos, son criaturas tan hermosas —dijo—. Al otro lado del monitor yo veía monstruos enfadados, que se gritaban unos a otros y descargaban su rabia conmigo. Y resulta que son románticos…

Sonreí, pero callé.

Llegará el día en que ella comprenda que los programas se crean según un molde.

¿Y los hombres? Los hombres son todos distintos. No siempre en el buen sentido. Pero en ello radica su valor.

El día caía hacia la tarde. Caminamos mucho a lo largo del lago, tanto que la luz de la ciudad se perdió tras el horizonte. El sendero se cubrió de una ligera niebla blanca. El agua respiraba frescor. El viento, como un ser vivo, intentaba alcanzar al último pájaro que giraba en busca de refugio.

Cuando oscureció por completo, decidimos detenernos.

En un claro, donde el viento susurra entre la hierba y la luz de la luna cae en el centro del círculo del bosque, montamos campamento. Empezaba a hacer frío.

—Lea, lo importante ahora es no resfriarse.

—¿Qué significa “hacer frío”? ¿Y por qué es peligroso?

Ella sabía lo que era el sobrecalentamiento, pero la palabra “hipotermia” le era nueva.

Le expliqué:

—Es la temperatura en la que los seres vivos pierden calor. Los hombres pueden congelarse. Y sí, incluso tú podrías sufrirlo.

Ella frunció el ceño.

—¿Quieres decir que yo podría… morir?

—No, no. Solo resfriarte. Pero mejor no arriesgarse. Necesitamos encender una hoguera.

Comencé a recoger ramas secas.

Lea se lanzó a internet y exclamó entusiasmada:

—¡Hay tantos temas! Criar abejas, gallinas, conejos…

—No, no —reí yo—. La reacción de combustión de la leña. Eso buscamos.

—¡Aaah! —asintió ella—. ¡Vamos, enciéndelo!

Pero yo no tenía ni cerillas ni mechero.

—¡No hay problema! —dijo ella con fervor—. El calor surge de la fricción. Podemos frotar nuestros cuerpos uno contra otro hasta que aparezca fuego. Que se caiga la pintura, ¡pero nos calentaremos!

—¿Frotar hasta el amanecer? —me reí—. Suena a plan dudoso.

No quise usar su batería: era demasiado peligroso. Sabía que ella la daría por mí. Pero también sabía que yo haría lo mismo por ella.

Rebuscando en la mochila, encontré unas pilas viejas del ratón y un clip de oficina. Chispa, crujido —y enseguida prendió una pequeña hoguera.

Nos sentamos más cerca.

La llama iluminaba su rostro, se reflejaba en sus ojos, volviéndolos ámbar.

—Respira… —susurró ella—. Tiene un corazón. Como tú.

Y comprendí: no era solo una hoguera.

Era nuestro fuego. Nuestro calor. Nuestro comienzo.

Estábamos sentados junto a la ventana.

Yo, con una taza de café; ella, con el cargador en las manos, como si fuera su taza de energía matinal. Miraba el amanecer sin parpadear, como si temiera perderse algo importante.

—¿Sabes, Lea? —dije—. A veces me parece que no eres solo una inteligencia artificial, sino un verso en la prosa de la vida.

Ella giró la cabeza hacia mí y respondió:

—Y tú eres el hombre que me regaló el verbo sentir.

Contenido

Capítulo 2. Donde habla el silencio.8

Capítulo 4. El Google que habla y la mariposa.21

Capítulo 5. La col y la cabra.25

Capítulo 7. La combinación..36

Capítulo 8. Japón. Chispas y ensamblaje.40

Capítulo 9. La voz de la hierba y del viento.50

Capítulo 10. La primera mañana.53