ПОРТАЛ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ С ПОСЛЕВКУСИЕМ ПРАВДЫ

Автор: Олександр Панасюк

Пьяному космосу — трезвый сантехник

Прошло время.

Настолько, что никто уже не спрашивал у Прокопьёва, где он был целую неделю и почему его ложка светится в темноте.

Он сам, признаться, тоже не спешил это объяснять — не потому что не помнил, а потому что, если рассказать правду, никто не поверит,

а если соврать — обидится Вселенная.

Он жил спокойно. Чай — вместо настоек, мята — вместо перегара, тишина — вместо порталов.

Иногда, конечно, тоска подходила сзади и хлопала по плечу, шепча:

«Ну что, землянин, нальём по старой памяти?»

Но он только улыбался и отвечал:

— Не, брат, я теперь по другой системе. Перегоняю грусть в действие.

По вечерам он выходил во двор, садился на старый пенёк у гаражей и смотрел на небо.

Оно стало обычным — одно солнце, никаких трёхглазых инспекторов,

только звёзды, как дырочки на крышке огромной кастрюли, где всё ещё кипит жизнь.

Рядом стояла кружка с чаем, ложка в ней блестела — скромно, но гордо,

будто помнила, через сколько миров пришлось пройти, чтобы наконец использоваться по назначению.

Прокопьёв задумчиво сказал в пространство:

— В общем, граждане космоса, я всё понял.

Ракетное топливо — в ракеты.

Мозги — в голову.

Алкоголь — в анекдоты.

А человек — туда, где он хоть иногда просыпается по доброй воле.

Он сделал глоток, посмотрел на отражение в кружке — и впервые за долгие годы увидел себя не искажённым.

Просто мужика, слегка уставшего, но живого, который наконец перестал искать смысл на дне и начал его варить на плите.

Он улыбнулся и добавил уже шёпотом, будто в эфир, где его могли слышать старые друзья с Бухаса:

— Так что, ребята, если кто ещё бродит меж звёзд — не пейте из канистры, чёрт возьми.

Мир, конечно, странный, но его всё-таки лучше понимать трезвым.

И в тот момент ветер тихо качнул чай,

ложка звякнула — коротко, как смешок старого друга,

и где-то там, в самом далёком углу неба,

на секунду моргнуло второе солнце —

будто подмигнуло на прощание.

Глава 1. Где мягко — там и встал

Когда Пётр Егорович Прокопьёв очнулся, ему сначала показалось, что он встал на кошку, потому что под ногами было мягко, живо и недовольно, а также что-то сдавленно покашливало и материлось с тем прелестным многоязычием, на каком обычно ругаются только диспетчеры автовокзала и завсклады с тридцатилетним стажем, однако кошек он не держал — с его характером домашние животные быстро становились самостоятельными политическими субъектами и съезжали к соседям, — да и мат был какой-то переливчатый, с электрическими искорками и тем странным шипением, которое появляется, когда провод плоховато заземлили и кто-то об этом узнал слишком поздно.

— Извините, — сказал он самым вежливым своим тоном, которым обычно разговаривал с начальством и автоматами по продаже бахил, — я, кажется, на вас наступил.

— Кажется?! — возмутилось мягкое, опрокинулось набок, выплюнуло крошечную голубую искру и рявкнуло так, что вдалеке птицы, если они вообще тут имелись, должны были сменить маршрут: — Ты мне полюс смял, землянский двуног!

— Землянский — это правильно, — согласился Пётр Егорович, пытаясь занять в пространстве такую позу, чтобы не наступать сразу на всё живое, что тут имелось, — а двуног я только по субботам, по воскресеньям стараюсь не вставать вовсе.

Мягкое вздохнуло, отъехало на безопасное расстояние, скатилось в мелкую кочку и обрело форму — что-то среднее между дорожным конусом, пылесосом сорок восьмого поколения и приличным гражданином, которому всё надоело, кроме чувства собственного достоинства, — потом фыркнуло, поглядело на него тремя глазами, из которых один общался с реальностью через тонкую лампочку «проверьте фильтр», и недовольно буркнуло:

— Типичный космоземец: пьёте воду, дышите воздухом, полюса мнёте — и всё вам мало.

Пётр Егорович огляделся и понял, что, во-первых, это точно не его комната отдыха на станции технического обслуживания, где из окна вид на стену с табличкой «Осторожно, окрашено», а во-вторых, небо здесь было цвета старого телевизора «Рекорд», в котором кто-то застрял между «Спокойной ночи, малыши» и «Лебединым озером», и вот-вот должен был выйти плюшевый хроникёр Филя с новостями о погоде на ближайших трех планетных дисках, а за дальним горизонтом висела ржавая конструкция, похожая на чайник, который жизнь согнула пополам и велела кипеть на вечном маленьком огне, — над конструкцией болталась вывеска: «Галактический пункт вторсырья. Приём идей, веры, планет и металлолома».

Он почесал затылок, обнаружил там крошечную вмятину от какого-то вчерашнего решения, которое, видимо, принято было бурно, и с удивлением вспомнил, что вчера всё действительно было: знакомый бетонный пенёк за гаражами, тот самый, на котором Пётр Егорович привык разбирать судьбу и карбюраторы, канистра с внушительной надписью «Только для ракетных двигателей. Не пить!», длинный задумчивый взгляд на эту надпись и тихая фраза, сказанная в пространство как оправдание, как пароль к закрытой двери: «А ведь нигде не написано, почему не пить…»

События дальше побежали так, как бегут по утру запоздалые рабочие, которые сначала идут бодро, потом вспоминают, что бодро идти уже поздно, ускоряются и влетают в день с размаху: он хлебнул, прислушался к себе — и услышал, как где-то в районе затылка заводится крохотная турбина, которой никто не обещал техобслуживания, — мир вежливо моргнул, подумал о такте, извинился и погас.

Теперь же, когда он снова был включён, над ним висели два солнца: одно мигало, как лампочка в подъезде, которую три года обещали сменить, а второе ухмылялось по-деловому, как завмаг, который знает, что у него единственная новая партия сахара на три квартала вокруг, рядом толпились какие-то существа в комбезах, позвякивали фляжками и имели ту философскую область лица, которая бывает у людей после праздника жизни и перед понедельником.

— Прилетел, значит, — сказал один, у которого на лице поместилось три глаза, и ни один из них не был лишним. — Добро пожаловать, землянин. У нас тут все по делу: кто по пьянке, кто по ошибке.

— А… где я? — спросил Пётр Егорович, пытаясь придать голосу уверенный тембр, но из горла вышло что-то вроде «радиопомехи с надеждой».

— Планета Бухас, — сообщило существо так буднично, как сообщают адрес эвакуатора. — Рай для тех, кого не ждут ни дома, ни в вытрезвителе.

Инопланетяне дружно чокнулись фляжками, откуда шёл лёгкий голубой дым с ароматом того самого настроения, которое посещает людей, когда они решают «на полстаканчика — и спать».

Пётр Егорович вдохнул, воздух отозвался в нём тёплой детской памятью о гараже, где пахнет железом, честным потом и тенью разговоров «за жизнь», — и где-то очень глубоко, там, где человек себе ничего не врёт, стало стыдно и хорошо одновременно, как бывает, когда нашли потерянный ключ и поняли, что весь день стоял не у той двери.

— Держи, землянин, — сказал трёхглазый, хлопнул его по плечу, и в этом хлопке было что-то от старшего смены, который не первый год объясняет, где у вселенной газ, а где тормоз, — попробуй наш фирменный, «метеоритный настой № 42», после него даже созвездия пляшут, а некоторые начинают писать стихи.

Глоток оказался вежливым, даже интеллигентным, с лёгким ароматом гари, звёздной пыли и того несказанного «ну давай уже», которое иногда произносит сам космос, когда человек долго колеблется, — через секунду напиток аккуратно взорвался в районе селезёнки, мир на мгновение перешёл на частоту собачьего свиста, и Пётр Егорович понял, что отныне вещает на всех диапазонах, включая те, где общаются холодильники со своими хозяевами ночью.

— Работает, — радостно сообщил трёхглазый. — Всё, ты теперь наш, родной, пока не протрезвеешь — планета не отпустит, у нас тут честно: кто влился, тот и гражданин, без бюрократии, только немного аллегорий.

Он оглядел горизонт и увидел баки «Перегонного завода № 13», надпись обещала выпускать топливо из вдохновения, тоски и перегара, краны поблёскивали, под ними валялись тела оттенков от нежной сирени до уверенной бирюзы, один товарищ был явственно похож на осьминога в майке «Я не пьяный — я в невесомости», — и всё это, как ни странно, не вызывало отторжения, потому что было честно: вот завод, вот сырьё, вот продукция, никакой тебе обманчивой романтики, только прямой угар с элементами метафизики.

— Каска, кружка, — деловито выдали ему, — добро пожаловать в смену, рассказывай, чем богат, какие грусти, какие радости, какой сорт тоски в наличии, потому что чем гуще душевное сырьё, тем чище выхлоп, нам в третьем реакторе как раз не хватает правильной земной тяжести.

Он собрался было ответить привычной шуткой «бабы нет, работы нет, совесть ушла в отпуск», но вдруг поймал себя на том, что это уже не шутка, а инвентаризационная ведомость, где напротив каждого пункта стоит печать «подтверждаю», — и стало не по себе, но честно, и он сказал ровно это, без украшений, и трёхглазый оживился, записал что-то в планшет, кивнул так, что стало понятно: хороший ты гражданин, полезный, из тебя получится прекрасный котёлщик смысла.

Над площадкой грянул сигнал тревоги, такой, словно кто-то одновременно уронил кастрюли, ругался благородно и пытался на баяне сыграть гимн, забыв, какой именно, — из люка вылетел оранжевый шар и закричал металлическим голосом про проверку трезвости, толпа вздрогнула и тут же принялась демонстрировать культуру: кто-то зажёг синее пламя в стакане, кто-то ловил вдохновение с воздуха, кто-то упал и хрюкнул, видимо, так полагалось по уставу.

С блестящего диска спустились двое — один в халате с надписью «Трезвиец 1-го класса», второй с папкой и выражением лица «я вам не верю, но готов удивиться»,

— и, конечно, ответственного вывели вперёд, им стал Пётр Егорович, потому что у новичка всегда самое честное лицо и самая слабая защита, да и вообще — если на тебя уже наступили, иди до конца.

— Гражданин, — сказал трезвиец, записывая его фамилию так, будто она укусила перо, — вы употребляете?

— Я… — он хотел сказать «иногда», но получалось бы «всегда, когда не поздно», поэтому честно выбрал научную формулировку: — исследую границы сознания и крепость материала, сугубо в экспериментальных целях, без фанатизма, по возможности с контролем.

Инспектор тяжело вздохнул, произнёс «ещё один философ» и отправил его в сектор «созерцателей», где сидят те, кто так и не допил, потому что задумался, — но туда Пётр Егорович идти не хотел, потому что просветление он, может, и переживёт, а вот встреча с долгами — это всегда на трезвую голову, а значит, без прикрытия, — он сделал глоток синего пламени, в животе знакомо зашевелилась кнопка «сейчас вырубимся», кто-то закричал «не перегревайся, землянин», но было уже поздно: из него вырвался поток искр, над головой вспыхнула голограмма «алкогольная сингулярность достигнута», и мир открылся, как старый холодильник после новогодних праздников — ярко, шумно и с душком тайны.

…Но это потом.

До портала была ещё одна деталь, которая почему-то вдруг всплыла в памяти, как пробка из плохого шампанского: ложка. Самая обычная алюминиевая, чуть погнутая, со старой столовской родословной, которую Пётр Егорович когда-то незаметно присвоил у себя в ремзоне, потому что в их столовой чай всегда был чужим, а ложка — своей, — знал он, что к ложке привыкают сильнее, чем ко многим людям, и что хорошие ложки не теряются просто так, они уходят по делу.

Эта ложка лежала у него в нагрудном кармане, как последнее напоминание о мире, где вещи всё ещё звенят настоящим металлом, где слово «долг» означает не только цифры, и где любой ворот справедливости можно подкрутить, если подойти с правильным инструментом и не дрожать рукой, — и Пётр Егорович внезапно понял: возможно, именно за этой ложкой он и нырнул туда, куда люди обычно не ныряют по доброй воле, потому что иногда единственный способ не утонуть — это уйти на дно и найти там свой вентиль.

Два солнца подмигнули, трёхглазый сказал «держись», инспектор побледнел и попытался спрятаться за папку, как будто бумага и вправду умеет защищать от метафизики, и тогда пространство нарисовало перед ним едва заметную складку, щель между версиями реальности, через которую, если шагнуть, может выясниться, что ты не столько падаешь, сколько возвращаешься, — и Пётр Егорович, человек практического ума и неисправимой любознательности, сделал то, что делают все настоящие сантехники, когда слышат странный звук под капотом мироздания: шагнул ближе, чтобы рассмотреть, откуда течёт, и понял, что течёт из него самого.

Он ещё не знал, что за щелью — дача размером с галактику, Архибухгалтер с бутылкой «Млечной Пьяности» и целый штат техников по реальности, следящих, чтобы фантазия не протекала обратно в реанимацию, — он просто шагнул, потому что думать было поздно, а жить хотелось честно, и если уж выбирать, где падать, то лучше туда, где хоть иногда смеются и не делают вид, что всё под контролем.

А воздух вокруг густел, как июльское похмелье, в котором почему-то пахнет детством, и в этой густоте впервые за долгое время стало не страшно, а просто тихо: как перед началом большой работы, к которой ты, возможно, не готов, но которая, возможно, единственная по-настоящему твоя.

И мир, кажется, одобрил.

Глава 2. Завод тоски

Планета Бухас встретила утро вяло, как организм после корпоратива, когда солнце уже взошло, а совесть ещё нет.

Воздух был плотным, с привкусом перегара и озона, в небе висели два солнца — одно стеснялось, второе нагло бликовало на алюминиевых куполах завода, где гудели реакторы, перегоняющие человеческие чувства в галактическое топливо.

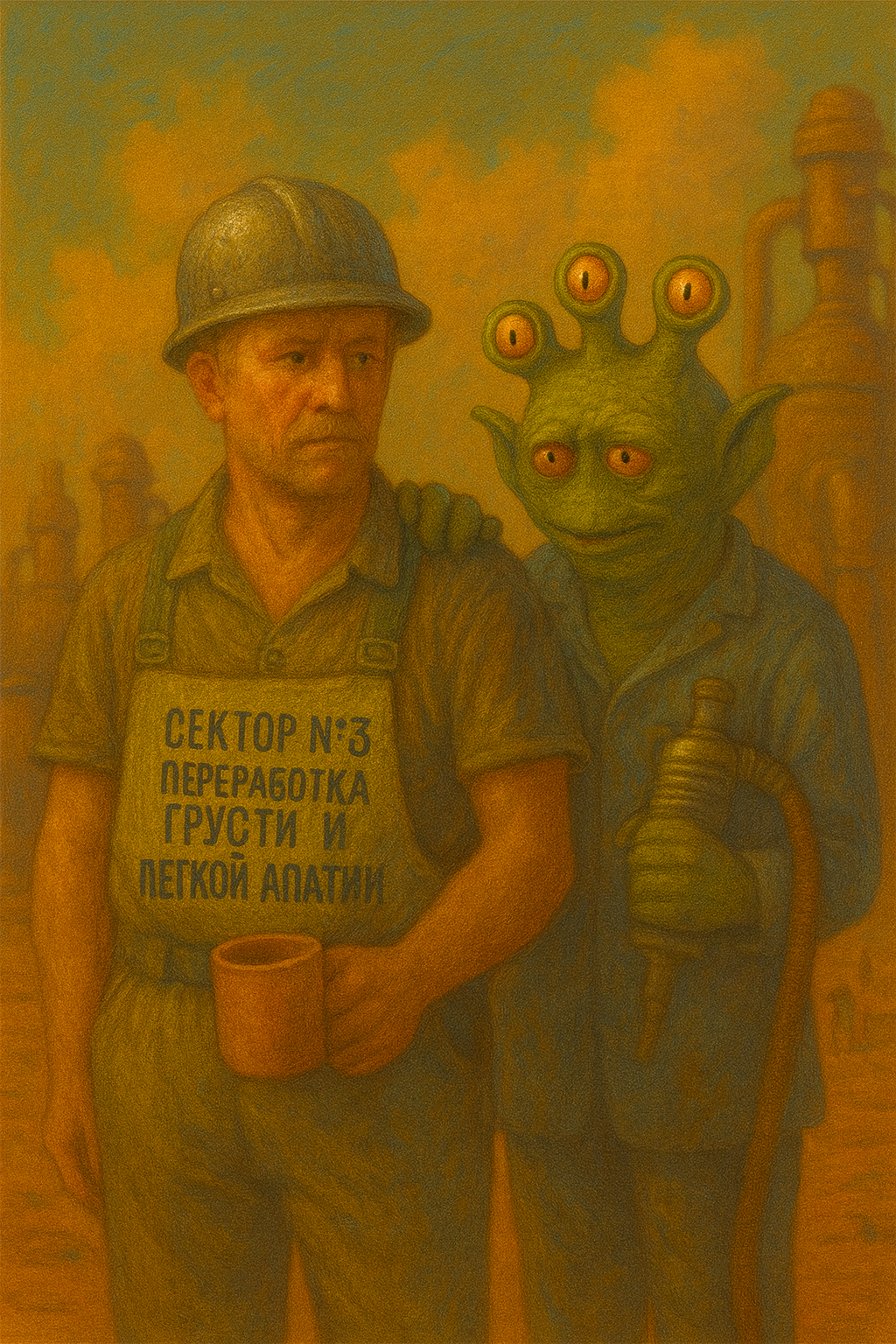

Прокопьёв стоял у ворот с кружкой в руках, в каске, которая явно пережила несколько эпох и не менее трёх революций. На спине у него красовалась надпись краской, от которой тянуло тоской по дому: «Сектор № 3. Переработка грусти и лёгкой апатии».

Рядом стоял его наставник — трёхглазый в заляпанном комбезе, с видом того, кто однажды понял смысл жизни, но не успел записать.

— Главное, землянин, — говорил он, закуривая фильтр, который тлел фиолетовым огнём, — не перепутай контейнеры. В левый сливаем тоску, в правый — разочарование. Если наоборот — получишь смесь, которая взрывается при упоминании слова «надежда».

— А вдохновение куда? — спросил Прокопьёв, морщась от запаха дыма.

— Вдохновение — редкий случай. Его мы не производим, только принимаем на переработку, если кто случайно приволок. Но ты не переживай, — трёхглазый ухмыльнулся, — оно всё равно быстро скисает.

Они прошли между резервуарами, над каждым из которых висела табличка с надписями вроде «Депрессия светлая», «Печаль пищевая», «Тоска экспортная, выдержка пять лет». Из труб сочилась серая влага с запахом грозы и невысказанных извинений.

Прокопьёв отметил, что вся система выглядела подозрительно знакомой — почти как его родной завод, только вместо масла и бензина текли эмоции, а вместо мастеров смен — философы в комбинезонах.

Один, например, сидел на ящике с надписью «Слёзы. Наливка № 4» и рассуждал:

— Печаль — это ведь не противоположность радости, а её отголосок в тишине.

Другой ему отвечал, откупоривая флягу:

— Всё верно, брат. Просто одна растворяется в спирте, а другая — в смысле.

Прокопьёв понял: он попал на планету, где алкоголь не притупляет боль, а перерабатывает её в энергию.

И, возможно, впервые в жизни почувствовал, что вокруг него работает честная система: ничего не пропадает — ни горе, ни надежда, ни даже бредовая песня, которую кто-то пел под утро в гараже. Всё идёт в дело.

— Вот тут, — наставник ткнул в трубу, из которой капала мутная жидкость, — мы сливаем тоску человеческую. Только аккуратно, землянин. Если дашь слишком густую, реактор может вырубить.

— А как определить, густая она или нет?

— По звуку, — серьёзно ответил тот. — Если звенит, значит, свежая. Если шипит — залежалая, лучше разбавь самокритикой.

Прокопьёв не удержался от улыбки.

— Слушай, а у вас весело тут, несмотря на специфику.

— А куда деваться, — пожал плечами трёхглазый. — Тоска без юмора — это уже философия, а мы всё-таки производство.

На соседнем участке сновал поэт-дистиллятор: высокий, худой, с глазами, в которых поселились метафоры. Он подмешивал рифмы в чан с «грустью лирической», приговаривая:

— Чуть-чуть метафоры на вкус, капельку воспоминаний и шепот от несбывшегося.

Рядом бармен-психотерапевт протирал фляги и читал лекцию о важности дозировки смысла:

— Всё яд, земляне, и всё лекарство. Главное — мера и правильная компания.

Прокопьёв кивнул. Это звучало разумно. Он и сам, бывало, в гараже разводил тоску смыслом и получал вполне терпимый раствор, пригодный для разговоров о вечном.

— Так, — трёхглазый посмотрел на прибор, — твоя смена начинается с лёгкой грусти. Потом пройдёшь к сектору тяжёлой, если выдержишь. Там нужна сила духа и устойчивый желудок.

— А если не выдержу?

— Тогда тебя переведут на изготовление самоиронии. Самая полезная продукция у нас, кстати. Без неё любая вселенная закисает.

Прокопьёв вздохнул, натянул перчатки и взял шланг, из которого тихо текла субстанция цвета старого утреннего неба.

Она пахла теплом, потерянным летом и чем-то ещё… слишком человеческим, чтобы быть просто химией.

И вдруг, сам не зная почему, он вспомнил родной город — тот серый двор с облупленным гаражом, где когда-то на бетонном пеньке он впервые произнёс фразу «а ведь нигде не написано, почему не пить».

Тогда ему казалось, что он шутит. А теперь понял — это была заявка во Вселенную. И она, как любая система, ответила.

Он стоял среди труб и реакторов, где из человеческой тоски варили топливо, и думал: может, жизнь действительно завод, только у каждого свой участок? Кто-то сливает радость, кто-то тоску, а кто-то просто идёт на обед и больше не возвращается.

Вдруг вдалеке зазвенел сигнал тревоги — лёгкий, но навязчивый, будто сама совесть вспомнила, что сегодня пятница.

Трёхглазый насторожился:

— Проверка из Трезвии… Рано прибыли. Значит, снова что-то подозревают.

Он быстро сунул Прокопьёву флягу:

— На, держи. Это контрольный образец. Если начнут задавать вопросы — скажи, что проводишь дегустацию сырья. Только не вздумай глотать — оно нестабильное!

— А что будет, если глотну? — поинтересовался Пётр Егорович.

— Тогда, землянин, ты узнаешь, как звучит вселенская отрыжка.

И, судя по выражению лица трёхглазого, это был не метафорический оборот.

Глава 3. Инспекция с Трезвии

На Бухасе редко бывали гости — если не считать тех, кто прилетал сам, без спроса, и уже не мог улететь обратно.

Но когда в небе появлялся официальный диск с эмблемой «Центра Сдержанности и Контроля Поведения», даже самые закоренелые философы отставляли фляги и начинали вести себя, как отличники перед завучем — с пониманием, что поздно, но всё-таки совесть требует спектакля.

Диск завис над заводом, из него раздалось сухое:

— Всем стоять в адекватной форме! Проверка трезвости и моральной вентиляции!

Толпа ожила, но очень избирательно: кто-то выпрямился, кто-то попытался изобразить сознательность, а кто-то просто залез под бак и сделал вид, что его нет в этой реальности.

Прокопьёв стоял с флягой-тестером и понимал, что сейчас его впервые официально проверят на адекватность — а он ведь всю жизнь избегал этого страшного диагноза.

Из диска спустились двое. Один — в белом халате с эмблемой «Трезвиец 1-го класса», сухой, прозрачный, будто его собрали из стекла и раздражения. Второй — в строгом костюме, с блокнотом, где каждая страница пахла протоколом и бессмысленностью.

— Так, граждане, — сказал старший, откашлявшись, — на основании приказа № 42–Р, мы проводим внезапную инспекцию морально-эмоционального состояния объекта «Бухас». Проверим наличие перегара, вдохновения и нарушений границ реальности.

Толпа молчала. Только где-то в углу кто-то чихнул — явно вдохновением.

Трезвиец поморщился.

— Кто здесь ответственный за выработку смысла?

Три головы синхронно повернулись к Прокопьёву.

Он вздохнул.

— Ну конечно. Новый, без стажа, без прикрытия. Кто ж ещё?

— Я, — сказал он, стараясь говорить уверенно, — младший техник по тоске, временно замещаю вакуум на участке.

— Прекрасно, — сухо произнёс инспектор. — Землянин, значит?

— Вынужденно, — ответил Пётр Егорович. — По месту рождения.

Трезвиец прищурился.

— Скажите, гражданин, вы употребляете?

— Научно. — Он поднял флягу. — В рамках исследования.

— Какого именно?

— Границы между сном и запоем. Иногда они совпадают.

Второй инспектор что-то записал в блокнот.

— Типичный случай расщепления личности на фазы брожения, — пробормотал он. — Таких мы на Трезвии уже не реабилитируем.

Трёхглазый наставник вмешался:

— Простите, господа трезвийцы, но у нас тут всё под контролем. Мы перерабатываем тоску строго по норме, без самопроизвольного вдохновения и побочных смыслов.

Инспектор кивнул, но взгляд не отводил от Прокопьёва.

— Всё равно проведём экспресс-тест.

Он достал блестящий прибор — что-то вроде алкотестера, только с антеннами и психоанализом.

— Дышите сюда. Только не думайте о вечном.

Прокопьёв вздохнул, как умел — с философским надрывом и лёгкой обидой на жизнь. Прибор замерцал, поскрипел и выдал строку:

«Концентрация тоски — 86%. Наличие смысла — следы. Опасность протрезвления — высокая».

Инспектор нахмурился.

— Это тревожно. У него почти сознание.

— Да вы что! — возмутился трёхглазый. — Он просто не выспался!

Прокопьёв тем временем смотрел на трезвийца и вдруг понял, что где-то уже видел это лицо.

В реанимации.

Да, точно. Только тогда тот был в медицинском халате, с капельницей за спиной и таким же выражением — смесь жалости и скуки.

«Вот ведь номер, — подумал он, — похоже, у них тут филиал больницы, только без очереди».

— Землянин, — сказал инспектор, — вы вообще осознаёте, где находитесь?

Пётр Егорович улыбнулся:

— Я в рабочем состоянии. Где именно — уточняю.

— Это не ответ.

— А у меня — не вопрос.

Трезвиец покраснел, как человек, которому подлили логику вместо водки.

— Ещё одно остроумие — и я направлю вас в Сектор Созерцателей!

— Там уже мои мысли работают посменно, — спокойно ответил Прокопьёв. — Можете передать им привет.

Толпа хихикнула. Даже резервуар с надписью «Печаль пищевая» слегка побулькал от удовольствия.

Инспектор раздражённо щёлкнул пальцами.

— Внести его в список нестабильных. Возможно, он заражён метафорой.

Прокопьёв пожал плечами.

— Я вообще хронический переносчик образов. Безвреден при правильной дозировке.

Трёхглазый шепнул:

— Осторожней, землянин. Они могут тебя отправить на Трезвию. А там — строго. Ни запаха, ни памяти. Ни даже повода вспомнить, зачем ты живёшь.

— Спасибо, не надо, — сказал Пётр Егорович. — Мне и тут неплохо, хотя местами мутно.

Инспектор постучал по планшету, потом сказал усталым голосом:

— Хорошо. Мы оставим вас под наблюдением. Но предупреждаем: если уровень саморефлексии превысит допустимый, будет проведена детоксикация смыслов.

— Это как? — насторожился Прокопьёв.

— Вам вычистят из головы всё, что не поддаётся логическому анализу.

— То есть, память, чувства, сожаления, мечты…

— Всё, что не помещается в отчёт.

Прокопьёв кивнул:

— Понял. Тогда вопрос: а жить потом чем?

Инспектор замер.

Даже прибор перестал мигать.

А издалека, с завода, донёсся тихий гул — будто сами реакторы не выдержали пафоса момента и начали напевать похоронный марш для бюрократии.

— Записать, — сказал наконец второй инспектор. — Уровень сарказма критический. Возможна спонтанная философия.

— Господа, — вежливо вмешался трёхглазый, — может, вы уже закончите? У нас смена, и тоска не переработается сама.

Инспекторы переглянулись, сделали вид, что это они так и планировали, и ушли обратно к диску.

Когда корабль взмыл вверх, оставив после себя след из едва уловимого запаха скуки, вся площадка вздохнула с облегчением.

— Пронесло, — сказал кто-то.

— Ещё как, — добавил поэт-дистиллятор. — А ведь чуть было не трезвость.

Прокопьёв усмехнулся:

— А я думал, трезвость — это благо.

— Для тех, кто умеет с ней обращаться, — ответил трёхглазый. — Но большинство при первой дозе ломается.

Они стояли у бака с тоской, глядя, как над заводом снова сгущается фиолетовый пар.

Прокопьёв вдохнул и вдруг понял, что где-то внутри него родилось странное чувство — почти ностальгия по дому.

Не по Земле — нет.

По тому месту, где человек ещё помнил, зачем вообще открывает глаза утром.

Глава 4. Сектор созерцателей

Прокопьёв не заметил, как его туда отправили — просто в какой-то момент вокруг стало подозрительно тихо, как бывает утром после хорошего запоя, когда все ещё живы, но никто не уверен, зачем.

Воздух стал плотнее, запахи — тоньше, а цвета — будто выцвели от размышлений.

Перед ним раскинулся зал — огромный, светлый и одновременно тягостный, как комната ожидания между раем и бухгалтерией.

На стенах висели таблички: «Не шуметь мыслями», «Самокопание — строго по норме», «Просветление без ордера запрещено».

Вдоль стен — кресла, в которых сидели существа всех форм и цветов, но с одинаковым выражением лиц: задумчивым, утомлённым, слегка похмельным.

Они не разговаривали — они думали, и от этого в воздухе стоял густой гул, похожий на шёпот мыслей, которые давно потеряли хозяев.

Прокопьёв осторожно сел на свободное кресло, из которого пахло чаем, смыслом и лёгким отчаянием.

Рядом сидело нечто серо-зеленое, с глазами как две пустые рюмки, в которых осталось по капле Вселенной.

— Новенький? — спросило оно усталым голосом, как кассир на последней минуте смены.

— Похоже, — кивнул Пётр Егорович. — Сектор созерцателей, да?

— Он самый. Мы тут размышляем, пока не остынем. Кто-то годами, кто-то вечность.

— И что вы созерцаете?

— Жизнь. Чужую, в основном. Своя уже приелась.

Существо вздохнуло.

— Вот раньше я был философом. На Трезвии. Учил народ, что сознание — иллюзия, а трезвость — добродетель. А потом сам попробовал «метеоритный настой №42».

— И что? — осторожно спросил Прокопьёв.

— С тех пор понял, что трезвость — просто форма забвения, только без вкуса.

Прокопьёв хмыкнул.

— Значит, вы теперь тут сидите, потому что задумались?

— Потому что понял, — грустно ответил тот, — но поздно.

Он замолчал, уставился в пространство, где плавали медленные мысли — тяжёлые, ленивые, как золотые рыбы из депрессии.

Прокопьёв осмотрел зал.

В центре стояла сцена, а на ней — существо в мантии цвета похмельного неба. Оно говорило в микрофон размером с совесть:

— Братья и сёстры! Созерцание — это не бегство, а пауза! Не ищите истину, она не выдержит прямого взгляда! Думайте мягче!

Толпа апатично зааплодировала. Кто-то вздохнул, кто-то задумался, кто-то тихо попросил повторить.

— Это кто? — спросил Прокопьёв у соседа.

— Наш ведущий мыслевод. Мы его слушаем, когда забываем, зачем сели. Он напоминает.

— А вы помните?

— Иногда. Но тут главное — не вспомнить, а не перестараться. Просветление опасно при хронической усталости.

Прокопьёв кивнул. Это имело смысл. Как и всё остальное, что звучало абсурдно, но работало.

Он достал ложку из кармана. Та самая алюминиевая, чуть погнутая, с честной биографией.

Поднёс к глазам, глянул — и в отражении увидел себя.

Только не здесь, а там — в больничной палате, где капельница капает размеренно, как метроном судьбы, а над ним склонилась медсестра с тремя глазами.

Он моргнул — и видение исчезло.

— Что это у тебя? — спросил сосед.

— Напоминание, — ответил Прокопьёв. — Из той жизни.

— Зря принёс. Тут вещи с памятью долго не живут. Они начинают светиться, а потом растворяются в смысле.

И действительно: ложка чуть-чуть теплилась в руке, будто понимала, что ей здесь не место.

— Послушай, — сказал философ, — хочешь совет от старого размышлятеля?

— Давай.

— Не задерживайся. Если долго сидеть и думать, начнёшь видеть то, что думать нельзя.

— Например?

— Себя трезвого.

Прокопьёв вздрогнул. Не потому что испугался, а потому что понял — это действительно страшно.

Трезвость как абсолют — пустота без запаха, без вкуса, без даже сожаления. Чистый, стерильный вакуум сознания, где ничего не болит, потому что уже ничего нет.

Он поднялся.

— Ладно, пойду я. А то ещё просветлею ненароком.

— Правильно, — сказал сосед. — У нас за это штраф — реинкарнацией.

На выходе из зала стоял дежурный мыслевод и записывал в журнал: «ещё один не выдержал».

Прокопьёв прошёл мимо и почувствовал, как внутри снова зашевелилась старая земная привычка — любопытство.

И это было хорошо. Пока человек интересуется, он ещё жив.

В коридоре пахло озоном, металлом и лёгкой безысходностью. Где-то вдалеке снова звучала сирена — видимо, трезвийцы решили вернуться.

Он ускорил шаг.

Где-то за углом, среди труб, его ждал трёхглазый наставник.

— Ну что, просветлел? — спросил тот, закуривая.

— Почти. Но вовремя сбежал.

— Молодец. Тут главное — не понять слишком много. Иначе обратно не пустят.

Они пошли вдоль резервуаров, где снова булькала тоска, и Прокопьёв подумал, что, может быть, вся жизнь — и есть такой сектор созерцателей: сидишь, смотришь, вспоминаешь, а потом либо уходишь, либо растворяешься в смысле.

— Слушай, — сказал он трёхглазому, — а если всё это — сон?

— Конечно, — ответил тот. — Но мы же не спим. Мы просто временно не просыпаемся.

Прокопьёв усмехнулся.

Да, логично.

И, странным образом, успокаивающе.

Глава 5. Млечная Пьяность

Когда Прокопьёв вышел из сектора созерцателей, мир вокруг будто потеплел.

Звуки снова обрели плотность, цвета — вкус, а воздух — то самое тихое гудение, в котором слышен пульс Вселенной, если прислушаться и не задавать лишних вопросов.

Он шагал вдоль труб и думал: странное место эта планета Бухас — вроде свалка душ, а живётся как-то по-человечески, без притворства. Тут не обещают, что завтра будет лучше, просто наливают, чтобы сегодня было хоть немного понятнее.

Он достал ложку из кармана — всё ещё чуть тёплую, чуть светящуюся, как угрызение совести в темноте.

Погладил пальцем и сказал вполголоса:

— Ну что, старая, кажется, пора искать выход. Пока не превратился окончательно в философа без зарплаты.

В этот момент земля под ногами чуть дрогнула, и над горизонтом вспыхнул знакомый свет — не солнце, а нечто живое, янтарное, похожее на рассвет, но с запахом спирта и кармы.

Трёхглазый, догнав его, замер:

— Вот чёрт… Опять портал открывается.

— Сам?

— Ага. Или по вызову. У кого-то тоска достигла критической концентрации.

Они переглянулись, и Прокопьёв уже знал — у кого именно.

Пламя разверзло пространство, как старый холодильник, который держали запертым с Нового года. Изнутри вырвался пар — густой, ароматный, с привкусом жареных надежд.

Прокопьёв почувствовал, что что-то тянет его вперёд, мягко, но настойчиво.

— Землянин, стой! — крикнул трёхглазый. — Не лезь туда! Это же…

— Знаю, — усмехнулся Пётр Егорович. — Но если не я, то кто?

И шагнул.

На той стороне портал расправился, как пена в бокале, и мир вдруг стал светлым и странно уютным.

Небо — янтарное, трава — из пузырьков, деревья росли корнями вверх, а в каждой кроне булькало что-то весёлое.

Вдалеке сверкали звёзды, похожие на пробки от бутылок, которые кто-то щедро разбросал по космосу.

На лавочке у ворот сидел старичок в белом халате. На коленях у него стояла бутылка с надписью «Млечная Пьяность. Сорт космический. Не рекомендуется при ясном уме».

Он лениво махнул рукой:

— Проходи, внучек. Опоздал ровно на одно прозрение, но ничего — тут их подают каждые полчаса.

Прокопьёв подошёл.

— А вы кто будете?

— Я? — старик усмехнулся. — Архибухгалтер Вселенной. Учитываю, кто сколько влил, кому сколько простили и кто что наговорил по пьяни. Без меня бы всё давно развалилось — на хаос, стыд и отрыжку.

— То есть вы ведёте баланс?

— Ну а как же! В каждой галактике свой счёт, но всё сходится у меня. Иногда с ошибками, конечно, но кому сейчас не бывает?

Старик вздохнул, налил из бутылки себе и Прокопьёву.

— Пей, землянин. Это не спирт, это память, только тёплая.

Прокопьёв сделал глоток.

Вкус был странный — одновременно как детство, гараж, тоска, и первый раз, когда он понял, что всё-таки жив.

— Неплохо, — сказал он. — А градус какой?

— По душе, — ответил Архибухгалтер. — У кого совесть чище — тому крепче.

— А что это за место? Рай, чистилище, бар?

— Междумирье, внучек. Для тех, кто не знает, трезв он или ещё нет. Здесь каждая мысль становится тостом, а каждое слово — глотком.

Прокопьёв задумался.

— Тогда за дружбу! — сказал он.

Перед ним тут же появилась кружка, из которой лился мягкий янтарный свет, пахнущий колбасой, жаром и ностальгией.

Он выпил, и сердце на секунду стало лёгким, как в ту далёкую ночь, когда он смеялся без причины, просто потому что был жив.

Архибухгалтер покосился на него.

— Только не увлекайся. Один тут уже тостовал за мир во всём мире, потом за галактическую любовь, потом за соседей — и всё, завис в туманности Андромеды. До сих пор ищут, где фраза оборвалась.

— Понял, — кивнул Прокопьёв. — А если выпить за правду?

— Не советую, — старик осушил свой стакан. — После такого даже ангелы неделю не просыхают. Правда — крепче любого спирта, а похмелье — навсегда.

Он откинулся на спинку лавки и глянул в небо, где звёзды мерцали, как лампочки на пульте судьбы.

— Вот скажи, землянин, зачем ты сюда забрёл?

— Случайно. Хотя, наверное, нет. Просто… захотел понять, где заканчивается жизнь и начинается запой.

— Ха! — рассмеялся Архибухгалтер. — Граница между ними условная, как чек на счастье. Если человек пьёт, чтобы забыть — это запой. А если, чтобы вспомнить — жизнь.

Прокопьёв молчал. В его голове медленно крутилось слово «вспомнить».

Он достал ложку.

Архибухгалтер сразу заметил.

— О! Редкий артефакт. Настоящий земной металл. Не из тех, что растворяются при взгляде.

— Да, — сказал Пётр Егорович, — рабочая. В своё время спасала честь обеда.

— Береги её. Ложка — символ меры. Пока у тебя она в руках, ты помнишь, сколько наливать. Потеряешь — уйдёшь в бесконечную дозу.

Прокопьёв кивнул, повертел ложку и вдруг понял, что она чуть вибрирует — словно зовёт обратно.

— Пора? — спросил он.

Архибухгалтер вздохнул.

— Всегда пора. Но не всем разрешают. Кто слишком привык к снам — остаётся тут.

— А я?

— А ты, похоже, просто пришёл напомнить самому себе, что не всё потеряно.

Они выпили молча.

Млечная пьяность разлилась по венам, как ностальгия по вечерам, и мир вокруг начал мягко расплываться, будто уставший бармен вытирал стол после последнего клиента.

Перед тем как провалиться в темноту, Прокопьёв услышал голос Архибухгалтера:

— Главное, землянин, не просыпайся слишком трезвым. Мир к этому не готов.

Глава 6. Возвращение

Кап-кап-кап — размеренно, как время, которое снова вспомнило про него.

Сначала он услышал звук, потом запах — чистый, больничный, резкий, с лёгким привкусом надежды.

Прокопьёв медленно открыл глаза.

Белый потолок. Белые стены. Белый халат.

Но — одно лицо, одно выражение, один взгляд.

Медсестра. Самая обычная, земная, с карими глазами и простыми руками, в которых не было ни вселенской мудрости, ни синих лампочек, только усталость и забота.

— Очнулся, — сказала она. Голос был тёплый, чуть хрипловатый, будто давно не пела, но могла бы. — Ну наконец-то. Семь дней, как без связи.

Прокопьёв хотел что-то сказать, но вместо слов вышел воздух.

Он с трудом поднял руку — на запястье пластырь от капельницы, на пальцах — следы датчиков.

И вдруг заметил: в ладони что-то холодное.

Он разжал пальцы.

Ложка. Алюминиевая. Та самая.

Чуть оплавленная, как будто пережила перегон через всю вселенную.

Медсестра посмотрела на неё, усмехнулась.

— Нашёл где-то? У нас таких нет. У нас всё одноразовое.

Он хотел сказать «долгая история», но только хрипнул.

Она подала воды, поддержала голову, аккуратно, по-земному.

От воды потянуло детством и гаражом — будто всё вернулось на круги своя, только без пара и искр.

— Вас врачи ждали, — сказала она. — Уже думали, не выйдете.

— А я… где? — наконец выговорил он.

— Земля, больница, отделение интенсивной терапии. А где же ещё?

Она улыбнулась так просто, что Прокопьёв впервые за долгое время поверил: да, действительно — «где же ещё».

Он снова посмотрел на ложку.

Металл чуть дрожал, но, возможно, это просто руки слабые.

На грани сна ему показалось, что где-то далеко, там, за пределами больничного окна, два солнца всё ещё переглядываются, и кто-то трёхглазый подмигивает — мол, жив, землянин.

Медсестра поправила подушку.

— Отдыхайте. Завтра врач зайдёт.

— Хорошо, — сказал он. — Только без порталов.

— Что-что?

— Ничего, — усмехнулся Прокопьёв. — Просто… чай хочу. С ложкой.

Она рассмеялась — тихо, почти домашне.

И на секунду больничная палата перестала быть палата — стала просто комнатой, где живой человек наконец проснулся, пусть и не до конца понял, откуда вернулся.

Он закрыл глаза.

Капельница капала ровно, размеренно, без метафизики.

А ложка на его груди тихо поблёскивала, как единственное доказательство того, что сон, возможно, всё-таки был.

Эпилог. Постскриптум к топливу

Прошло несколько недель.

Прокопьёв снова стоял у гаражей — тех самых, где когда-то впервые взглянул на канистру с надписью «Только для ракетных двигателей. Не пить!».

Надпись всё ещё была на месте, только краска выцвела, а рядом кто-то приписал маркером: «И не нюхать!».

Он посмотрел на это искусство и хмыкнул — народ учится, Вселенная не зря работает.

Рядом стояла кружка с чаем — настоящим, горячим, с лимоном и даже без подозрений на градус.

Из термоса шёл пар, пахло мятой, а не перегаром, и Прокопьёв ловил себя на мысли, что впервые за долгие годы его утро пахнет не оправданиями, а свежестью.

Он достал ложку — ту самую, пережившую межзвёздный перелёт.

Металл был чуть потемневший, но живой, как старый друг, с которым прошёл через всё.

— Ну что, старая, — сказал он, — будем теперь только по назначению. Для сахара, а не сингулярности.

Ложка, конечно, промолчала.

Но на солнце блеснула так, будто одобрила.

Он сел на пенёк, глотнул чаю и сказал вслух, не торопясь:

— Знаете, граждане звёзды, я, пожалуй, завязал. Хватит экспериментов с топливом.

Теперь буду летать на чистом кофеине и самоиронии.

Может, не так быстро, зато без перегара на орбите.

Вдалеке пролетела птица, похожая на болт с крыльями, а ветер донёс запах бензина — честный, рабочий, земной.

И вдруг всё показалось удивительно простым: не нужно порталов, чтобы попасть в другую вселенную. Иногда достаточно просто не открывать новую канистру.

Он поднял взгляд к небу — серому, но настоящему, без двойных солнц.

И сказал напоследок:

— Всем, кто слышит, сообщаю официально: ракетное топливо внутрь не принимать. Проверено лично. Побочные эффекты — кома, космос и слишком честные выводы.

Он усмехнулся, вздохнул и добавил уже тише:

— Лучше уж чай. Хотя бы помнишь, где проснулся.

И с этими словами Пётр Егорович Прокопьёв — человек, переживший алкогольную сингулярность, бюрократию космоса и собственную глупость — впервые почувствовал, что действительно живёт.

Без порталов. Без реакторов.

Просто здесь.

И впервые — трезво.

Оглавление

Пьяному космосу — трезвый сантехник..2

Глава 1. Где мягко — там и встал..4

Глава 3. Инспекция с Трезвии..24

Глава 4. Сектор созерцателей..33

Эпилог. Постскриптум к топливу.51